코리아가 닦아줘야 할 '동해의 눈물'

동해에 이상기류… 확산되면 지구재앙

올 초 일간지에 '동해의 눈물'이라는 기사가 실렸다.

내용은 자못 심각하다. 세계 어디보다 표층수와 심층수의 수직순환이 활발한 동해에서 그 대류가 멈추어버렸다는 것이다. 이 정도면 지구상의 기후를 좌우하는 (註1)3대요소 중 하나인 해류의 순환을 감당하는 '대양 컨베이어 벨트'에 고장이 날 수도 있다는 것이다.

그 결과는? 한마디로 영화 '투모로우'의 현실화이다.

그저 온난화가 심해진다는 정도가 아니다. 흉작이 들면 고통스럽더라도 무역으로 어떻게 해결해볼 수 있다. 그런데 1929년 대공황 무렵에 세계를 강타한 보호무역주의가 전면에 등장한다면, 다시 말해 무역이 급작스레 중단된다면, 그 경우 세계는 십여년 전 이북과 같은 생지옥이 되는 것이다.

심각하지만 하루이틀 염려한 일도 아닌데 너무 호들갑 아니냐 할 수도 있다.

일리 있는 지적이다. 어찌 보면 유사한 이야기를 우리는 그 동안 귀에 못이 박히도록 너무도 지겹게 들어왔다. 그러나 그렇다고 객관세계의 여건이 달라지는 것은 아니다. 우리의 집중력과는 상관없이 고요하던 물이 어느 순간 부글부글 끓기 시작할 것이다. 임계치를 넘어서는 순간 사태는 걷잡을 수 없다.

정작 중요한 점은 인류사회의 신속한 대응 여부다.

교토의정서 발효 이래 인류사회는 절멸의 위기를 극복하기 위해 유사 이래 최초의 세계 차원의 공조를 나름대로 성과 있게 이끌어왔다. 그러나 그 주축이 되었던 선진국들이 작년 이래의 세계금융위기의 직격탄을 맞고 다들 발등의 불을 끄느라 여념이 없다. 그렇다면 누가 이를 이끌어갈 것인가.

오바마 대통령이 녹색성장을 이야기했지만 그건 시장의 확대를 의미하는 것이다.

다시 말해 재원의 우선순위가 재난대비에 가 있다는 것을 말하지 않는다. 개도국들은 어떤가. G2로 벼락 성장한 중국이나 BRICs의 일원들은 그 동안 선진국들의 들러리를 섰던 신세를 면하기 위해 영일이 없다.

한국이 앞으로 길잡이 노릇을 해야 할 것이다.

민주주의를 구가하면서 지구상에서 금융위기의 내성을 지닌 유일한 나라는 코리아다. 이 엄청난 인연을 그저 좁은 범주의 국익으로만 해석해서 어떻게 G7이 될 것인가 혹은 어디를 M&A할 것인가, 그 정도의 기회로만 활용한다면 너무도 어리석은 나라가 될 것이다.

코리아는 지구촌 누구보다 재난대비 글로벌 네트워크에 앞장서야 한다.

다른 것은 몰라도 그 노력은 인류사회 전체에게 칭송받게 될 것이다. 하필이면 한일 간에 진 빠지는 논란의 마당이 되어왔던 곳에서 우리가 목도한 심각한 지구촌 위기의 징후, "동해의 눈물"은 코리아에게 지구문명의 새로운 발신자로서 제 역할을 다하라고 하늘이 내려준 기회가 아닐까 싶다.

(註1)3대요소: 맨틀의 움직임을 전하는 지질학상의 변화 즉, 화산과 지진 그리고 육대주 기후의 순환을 받침하는 해류의 변이 끝으로 지구 자기장과 태양풍의 길항 관계로서 순전히 필자 개인의 주장이다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

동해(東海)의 눈물

포항공대 이기택 교수 첫 확인

온난화로 이산화탄소 흡수능력 절반으로 '뚝'

바닷물 수직순환 작용에 '이상' 생겨

다른 큰 바다로 번질 땐 전지구적 기후재앙

이영완 기자 ywlee@chosun.com

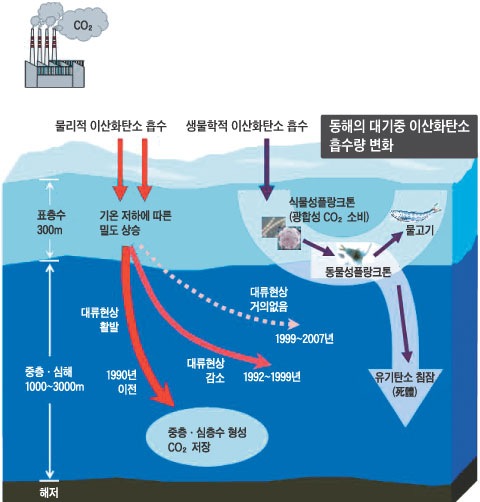

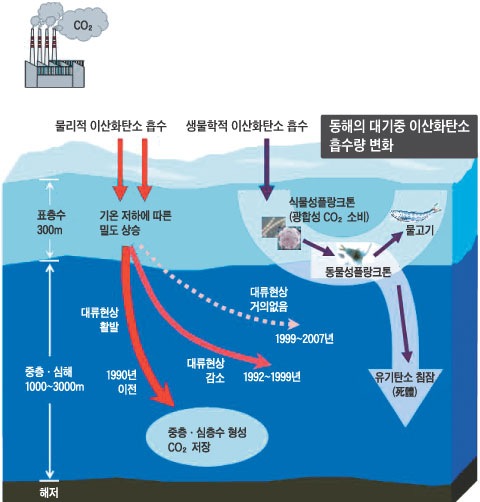

지구온난화로 인해 동해 바닷물의 이산화탄소 흡수량이 1990년대에 비해 절반으로 줄어들었다는 충격적인 연구결과가 나왔다. 바다가 이산화탄소를 제대로 흡수하지 않으면 대기 중에 이산화탄소 농도가 높아져 온난화가 더 가중되는 결과를 초래한다. 동해에서 확인된 이 현상이 모든 바다로 확산될 경우 전 지구적인 기후재앙이 일어날 가능성도 있다는 우려도 나오고 있다.

◆동해 수온 상승이 원인

포항공대 환경공학부 이기택 교수는 5일 "우리나라와 일본 사이의 동해는 1992~1999년 사이 매년 약 800만 탄소톤(이산화탄소에 함유된 탄소를 기준으로 환산한 톤)의 이산화탄소를 흡수하고 있는데 1999~2007년 사이엔 그 양이 절반 이하로 줄어든 것을 확인했다"고 밝혔다.

인류가 화석연료를 태워 대기 중으로 배출한 이산화탄소는 바다의 표층수에 녹았다가 겨울철 바닷물이 차가워지면서 깊은 바다로 이동한다. 물이 차가워지면 밀도가 높아져 무거워지기 때문이다. 동해에서는 이처럼 표층수와 심층수가 약 100년 주기로 뒤바뀌는 수직순환을 한다.

이교수는 "지난해 러시아 관측선에서 수심 3500m까지 이산화탄소 함유량을 측정한 결과, 300m 이하에서는 대기 중 이산화탄소가 거의 발견되지 않았다"며 "지구온난화로 인해 동해 표층수의 수온이 올라가면서 바닷물의 수직순환이 제대로 이뤄지지 않았기 때문"이라고 설명했다.

2007년 해양연구원 조사 결과, 지난 100년 동안 동해의 해수면 온도는 섭씨 2도 상승했다. 특히 1980년대 중반 이후 해수면 온도의 연평균 상승폭은 0.06도로, 전 지구 바다 해수면 온도의 상승폭 0.04도보다 1.5배 높았다. 바닷물 온도가 높아지면 밀도가 예전만큼 높아지지 않아 깊은 바다로 이동하지 못한다. 이교수는 "바닷물의 수직순환이 지구온난화에 따른 수온 변화에 영향을 받는다는 사실을 처음 확인한 결과"라며 "동해의 이산화탄소 흡수량이 줄어들면 대기 중 이산화탄소 농도가 늘어나 지구온난화를 가속시킬 수 있다"고 말했다.

동해는 표층수가 깊은 바다로 이동하는 수직순환이 활발해 다른 지역 바다보다 훨씬 많은 이산화탄소를 저장한다. 2006년 이교수는 동해가 지난 200년 동안 흡수한 이산화탄소는 4억 탄소톤 정도로, 우리나라가 2003년 방출한 이산화탄소 총량의 3배에 가까운 양이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 지난달 12일 국제 학술지인 '지구물리학연구(Geophysical Research Letters)'지에 게재됐으며, 미국 지구물리학회(AGU)의 '주요 연구(AGU Journal Highlights)'로 선정됐다.

◆대양 컨베이어 벨트 멈출 수도

더 우려되는 것은 동해에서 처음 확인된 현상이 지구 전체로 확산될 경우다. 전 세계 바닷물은 적도에서 극지방으로 이어지는 순환을 하고 있다. 이른바 '대양 컨베이어 벨트(ocean conveyor belt)'다. 적도의 따듯한 표층수는 대서양으로 북상해 유럽을 데운다. 극지방 가까이 가면 바닷물은 온도가 내려가 심해로 가라앉는다. 차가운 심층수는 다시 아메리카 대륙을 따라 남하해 인도양 태평양으로 이동하며, 적도에서 다시 표면으로 올라와 대서양으로 돌아가는 순환여행을 한다.

바닷물 순환의 원동력은 북대서양의 높은 염분 농도에 있다. 차갑고 염분이 높은 바닷물이 바닥으로 가라앉으면서 컨베이어 벨트가 가동하는 것이다. 그런데 지구온난화로 극지방의 빙하가 녹아 대서양으로 유입되면 염분 농도가 떨어진다. 이렇게 되면 바닷물이 가라앉지 못해 컨베이어 벨트가 멈추게 된다.

2004년 개봉된 영화 '투모로우'는 바로 이런 상황을 그린 것이다. 전 지구적인 바닷물 순환이 멈추면 적도와 극지방 사이의 열 교환이 차단되면서 고위도 지역의 기온이 급격히 떨어질 수 있다. 실제로 1만3000년 전 바닷물 염분 변화로 지구 전체의 기온이 뚝 떨어진 적이 있다. 적도와 극지방의 온도 차가 벌어지면 대기운동도 격렬해져 기상이변이 속출할 수 있다.

이교수는 "동해의 이산화탄소 흡수량 급감은 지구온난화에 의해 바닷물의 수직순환에 이상이 생길 수 있음을 알리는 징조"라고 우려했다.

동해에 이상기류… 확산되면 지구재앙

올 초 일간지에 '동해의 눈물'이라는 기사가 실렸다.

내용은 자못 심각하다. 세계 어디보다 표층수와 심층수의 수직순환이 활발한 동해에서 그 대류가 멈추어버렸다는 것이다. 이 정도면 지구상의 기후를 좌우하는 (註1)3대요소 중 하나인 해류의 순환을 감당하는 '대양 컨베이어 벨트'에 고장이 날 수도 있다는 것이다.

그 결과는? 한마디로 영화 '투모로우'의 현실화이다.

그저 온난화가 심해진다는 정도가 아니다. 흉작이 들면 고통스럽더라도 무역으로 어떻게 해결해볼 수 있다. 그런데 1929년 대공황 무렵에 세계를 강타한 보호무역주의가 전면에 등장한다면, 다시 말해 무역이 급작스레 중단된다면, 그 경우 세계는 십여년 전 이북과 같은 생지옥이 되는 것이다.

심각하지만 하루이틀 염려한 일도 아닌데 너무 호들갑 아니냐 할 수도 있다.

일리 있는 지적이다. 어찌 보면 유사한 이야기를 우리는 그 동안 귀에 못이 박히도록 너무도 지겹게 들어왔다. 그러나 그렇다고 객관세계의 여건이 달라지는 것은 아니다. 우리의 집중력과는 상관없이 고요하던 물이 어느 순간 부글부글 끓기 시작할 것이다. 임계치를 넘어서는 순간 사태는 걷잡을 수 없다.

정작 중요한 점은 인류사회의 신속한 대응 여부다.

교토의정서 발효 이래 인류사회는 절멸의 위기를 극복하기 위해 유사 이래 최초의 세계 차원의 공조를 나름대로 성과 있게 이끌어왔다. 그러나 그 주축이 되었던 선진국들이 작년 이래의 세계금융위기의 직격탄을 맞고 다들 발등의 불을 끄느라 여념이 없다. 그렇다면 누가 이를 이끌어갈 것인가.

오바마 대통령이 녹색성장을 이야기했지만 그건 시장의 확대를 의미하는 것이다.

다시 말해 재원의 우선순위가 재난대비에 가 있다는 것을 말하지 않는다. 개도국들은 어떤가. G2로 벼락 성장한 중국이나 BRICs의 일원들은 그 동안 선진국들의 들러리를 섰던 신세를 면하기 위해 영일이 없다.

한국이 앞으로 길잡이 노릇을 해야 할 것이다.

민주주의를 구가하면서 지구상에서 금융위기의 내성을 지닌 유일한 나라는 코리아다. 이 엄청난 인연을 그저 좁은 범주의 국익으로만 해석해서 어떻게 G7이 될 것인가 혹은 어디를 M&A할 것인가, 그 정도의 기회로만 활용한다면 너무도 어리석은 나라가 될 것이다.

코리아는 지구촌 누구보다 재난대비 글로벌 네트워크에 앞장서야 한다.

다른 것은 몰라도 그 노력은 인류사회 전체에게 칭송받게 될 것이다. 하필이면 한일 간에 진 빠지는 논란의 마당이 되어왔던 곳에서 우리가 목도한 심각한 지구촌 위기의 징후, "동해의 눈물"은 코리아에게 지구문명의 새로운 발신자로서 제 역할을 다하라고 하늘이 내려준 기회가 아닐까 싶다.

(註1)3대요소: 맨틀의 움직임을 전하는 지질학상의 변화 즉, 화산과 지진 그리고 육대주 기후의 순환을 받침하는 해류의 변이 끝으로 지구 자기장과 태양풍의 길항 관계로서 순전히 필자 개인의 주장이다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

동해(東海)의 눈물

포항공대 이기택 교수 첫 확인

온난화로 이산화탄소 흡수능력 절반으로 '뚝'

바닷물 수직순환 작용에 '이상' 생겨

다른 큰 바다로 번질 땐 전지구적 기후재앙

이영완 기자 ywlee@chosun.com

지구온난화로 인해 동해 바닷물의 이산화탄소 흡수량이 1990년대에 비해 절반으로 줄어들었다는 충격적인 연구결과가 나왔다. 바다가 이산화탄소를 제대로 흡수하지 않으면 대기 중에 이산화탄소 농도가 높아져 온난화가 더 가중되는 결과를 초래한다. 동해에서 확인된 이 현상이 모든 바다로 확산될 경우 전 지구적인 기후재앙이 일어날 가능성도 있다는 우려도 나오고 있다.

◆동해 수온 상승이 원인

포항공대 환경공학부 이기택 교수는 5일 "우리나라와 일본 사이의 동해는 1992~1999년 사이 매년 약 800만 탄소톤(이산화탄소에 함유된 탄소를 기준으로 환산한 톤)의 이산화탄소를 흡수하고 있는데 1999~2007년 사이엔 그 양이 절반 이하로 줄어든 것을 확인했다"고 밝혔다.

인류가 화석연료를 태워 대기 중으로 배출한 이산화탄소는 바다의 표층수에 녹았다가 겨울철 바닷물이 차가워지면서 깊은 바다로 이동한다. 물이 차가워지면 밀도가 높아져 무거워지기 때문이다. 동해에서는 이처럼 표층수와 심층수가 약 100년 주기로 뒤바뀌는 수직순환을 한다.

이교수는 "지난해 러시아 관측선에서 수심 3500m까지 이산화탄소 함유량을 측정한 결과, 300m 이하에서는 대기 중 이산화탄소가 거의 발견되지 않았다"며 "지구온난화로 인해 동해 표층수의 수온이 올라가면서 바닷물의 수직순환이 제대로 이뤄지지 않았기 때문"이라고 설명했다.

2007년 해양연구원 조사 결과, 지난 100년 동안 동해의 해수면 온도는 섭씨 2도 상승했다. 특히 1980년대 중반 이후 해수면 온도의 연평균 상승폭은 0.06도로, 전 지구 바다 해수면 온도의 상승폭 0.04도보다 1.5배 높았다. 바닷물 온도가 높아지면 밀도가 예전만큼 높아지지 않아 깊은 바다로 이동하지 못한다. 이교수는 "바닷물의 수직순환이 지구온난화에 따른 수온 변화에 영향을 받는다는 사실을 처음 확인한 결과"라며 "동해의 이산화탄소 흡수량이 줄어들면 대기 중 이산화탄소 농도가 늘어나 지구온난화를 가속시킬 수 있다"고 말했다.

동해는 표층수가 깊은 바다로 이동하는 수직순환이 활발해 다른 지역 바다보다 훨씬 많은 이산화탄소를 저장한다. 2006년 이교수는 동해가 지난 200년 동안 흡수한 이산화탄소는 4억 탄소톤 정도로, 우리나라가 2003년 방출한 이산화탄소 총량의 3배에 가까운 양이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 지난달 12일 국제 학술지인 '지구물리학연구(Geophysical Research Letters)'지에 게재됐으며, 미국 지구물리학회(AGU)의 '주요 연구(AGU Journal Highlights)'로 선정됐다.

◆대양 컨베이어 벨트 멈출 수도

더 우려되는 것은 동해에서 처음 확인된 현상이 지구 전체로 확산될 경우다. 전 세계 바닷물은 적도에서 극지방으로 이어지는 순환을 하고 있다. 이른바 '대양 컨베이어 벨트(ocean conveyor belt)'다. 적도의 따듯한 표층수는 대서양으로 북상해 유럽을 데운다. 극지방 가까이 가면 바닷물은 온도가 내려가 심해로 가라앉는다. 차가운 심층수는 다시 아메리카 대륙을 따라 남하해 인도양 태평양으로 이동하며, 적도에서 다시 표면으로 올라와 대서양으로 돌아가는 순환여행을 한다.

바닷물 순환의 원동력은 북대서양의 높은 염분 농도에 있다. 차갑고 염분이 높은 바닷물이 바닥으로 가라앉으면서 컨베이어 벨트가 가동하는 것이다. 그런데 지구온난화로 극지방의 빙하가 녹아 대서양으로 유입되면 염분 농도가 떨어진다. 이렇게 되면 바닷물이 가라앉지 못해 컨베이어 벨트가 멈추게 된다.

2004년 개봉된 영화 '투모로우'는 바로 이런 상황을 그린 것이다. 전 지구적인 바닷물 순환이 멈추면 적도와 극지방 사이의 열 교환이 차단되면서 고위도 지역의 기온이 급격히 떨어질 수 있다. 실제로 1만3000년 전 바닷물 염분 변화로 지구 전체의 기온이 뚝 떨어진 적이 있다. 적도와 극지방의 온도 차가 벌어지면 대기운동도 격렬해져 기상이변이 속출할 수 있다.

이교수는 "동해의 이산화탄소 흡수량 급감은 지구온난화에 의해 바닷물의 수직순환에 이상이 생길 수 있음을 알리는 징조"라고 우려했다.