* 변변챦은 글 읽으신다고 고생 많으셨다.

더군다나 코리아글로브 홈페이지가 시원챦아서

좋은 컴퓨터에서도 띄워보려면 애 잡수셨을 게다.

이제부터 옷깃을 푸셔라. 쌀쌀했던 워싱턴과

눈과 얼음의 미니애폴리스를 떠나 반건조 고산지대 앨버커키와

알로하의 나라 호놀룰루로 여러분을 모시겠다.

3월20일부터 3월 마지막 날까지 열이틀, IVLP 기행문 後篇, 오라이~

IVLP 열두 날 2013년 3월20일 수요일>

[ 황혼에서 새벽까지, Clearance 걱정하다 ]

미니애폴리스와 아쉽게 헤어진다. 따뜻한 남쪽나라 뉴멕시코 앨버커키로 간다. IVLP가 절묘하다. 봄 여름 가을 겨울, 청교도 이민자들 멕시칸 하와이안의 땅을 골고루 돈다. 공항에서 다시 도수체조를 하고 환승지 달라스로 가는 델타 비행기에 오른다. 대한항공과 다르다. 맥주 달랬더니 6달러란다. 말로만 듣던 오싹함이다. 한 시간 앞당겨져 오후 3시 반 앨버커키 공항에 내려 15인승 차로 갈아탔다. 봉사자 할매가 한눈에도 정이 넘치는 분이다. 헤어질 때 힘들겄다.

풍광이 완연히 다르다. 이젠 아우가 된 윤희웅이 미국이 팔꿈치를 꺾어 마련한 땅이라 ‘elbow 꺾기’ 앨버커키란다. 재치가 넘치는 꾀주머니다. 여기는 5천 피트, 산타페는 7천 피트란다. 유카탄 반도도 이렇겠다. 연중 해가 내려쬐는 반건조 고산지대다. 쿠엔틴 타란티노의 '황혼에서 새벽까지'가 떠오른다. 숙소부터 딱 그 모텔이다. 자. 이제부터 멕시칸에서 유카탄까지! 땅이 넓어 모든 게 큼직큼직 자리 잡았다. 날씨나 높이나 그림이나 태백을 닮았다. 인디언들의 거룩한 샌디아 마운틴, 스페인말로 수박의 산을 바라보니 마음이 느긋해진다. 내일 저녁 올라가는데 바람 세게 불면 어렵단다. 이곳에도 계시는 거룩한 님들께서 굽어 살피소서.

쇼핑의 극락이다. 밤 이슥하도록 온데를 돌아다닌다. 다들 의아해한다. 미니애폴리스에서도 아메리칸 몰과 농구경기장에는 사람들의 물결이 넘실댔지만 도심의 백화점과 널려있는 몰에서는 좀체 "Excuse me." 할 일이 없었다. 앨버커키도 마찬가지다. 저러다 통째 Clearance 팻말 내걸고 문 닫지 않을까 큰물 건너온 나그네들이 조바심 내며 걱정한다. 그만큼 세 해 앞서 실물경제를 덮쳤던 금융 쓰나미의 자취는 넓고 불황의 그늘은 깊었다. 싸게 사면서도 마음이 편하지 않다. (잊지 말자. 수잔 할매가 다시 오면 가족까지 한 주일 숙박 책임지시겠다 말씀하셨다. 그래서 우리 모두 레시피 한 건씩 올리지 않았나. 그런데… 비행기 값은 어디서 구하나 ㅜㅜ)

IVLP 열세 날 2013년 3월21일 목요일>

[ 핵의 고향에서 핵의 출구전략을 논하다 ]

66번 국도, 국제로를 달린다. 미시시피 주 다음으로 어려운 뉴멕시코 주에선 지금껏 끼리끼리 장사에 익숙했는데 최초 히스패닉 여성주지사가 손보고 있단다. 뜻을 이루길 빈다. 이곳에는 인디아 사람들도 있다는데 그들이 자신들로 오인되어 질곡의 반 천년을 지낸 또 다른 인디안을 보면 무슨 말을 나눌까 자못 궁금해진다.

SRIC(Southwest Research and Information Center) www.sric.org 폴 로빈슨 선생을 만난다. 나갈 때쯤 만난 설립자 돈 행콕 선생과 한 세대만치 동고동락하며 늘그막에 함께 들어선 그림이 아름답다. SRIC에선 에너지의 미래 즉, 재생에너지의 비중을 늘리고 에너지 수급을 지역화 함에 힘을 쏟고 있다. 그 첫 건널목은 핵이다. 핵은 무기든 폐기물이든 묻을 곳이 없다. 좌우를 넘어서서, 당장 먹기엔 곶감이 달지만, 결국 감가상각과 폐기 비용을 생각하면 핵은 결코 싼 에너지가 아니다.

로스알라모스는 아름다운 곳이지만 아직도 땅 밑 물은 방사능을 띄고 있다. 하여 고장의 인상을 바꾸려는 지역민들은 역사의 전환점을 느껴보려는 나그네들의 찾아옴을 바라지 않는다고 한다. 남 얘기할 때가 아니다. 열도의 지진대와 대륙의 단층대 그리고 그 위에 들어선 원전의 포위망에 코리아는 싸여있기에 동아시아의 에너지 안보는 정부 못쟎게 민간 차원의 협력에 힘써 국경을 넘어선 여론을 이끌어야 할 터이다.

마이니찌가 보도하길, 몽골은 지지난해 1천억 달러 크기의 핵폐기물 수입을 꾀했다. 오죽 했으면 그리 죽음의 거래를 생각했겠는가. 고상하게 역사문화를 말하지 않아도 황사만 생각해보라. 몽골의 그 고뇌를 한국에서 미리 함께 했어야 한다. 차이나도 마찬가지다. 한중관계를 생각하면 사후약방문이 아니라 그들이 고민을 털어놓을 수 있는 이웃이 되어야 하지 않겠나. 피로써 맺어진 한미동맹은 말해 무삼하랴.

한국은 질서 있는 핵의 출구전략이 절실하다. 기존 발전을 차츰 줄여나가면서 대안을 만드는 과정이 함께, 서둘러 이뤄져야 할 것이다. 그를 위해서도 (아무리 짧아도) 엄청난 시간이 걸릴 과도기의 매듭을 지을 원자력협정에 관한 워싱턴의 전향적 접근이 반드시 있어야 한다. 재처리도 못하게 하고 가져가지도 않는다면 우리보고 어쩌라고? 북핵 도발의 몸서리를 스무 해나 겪으면서도 한국은 언제나 동맹과 비핵화의 스텝을 함께 맞추어왔다. 도대체 언제까지 워싱턴은 한국을 매력 없는 조강지처처럼 대할 것인가. 이러니 국제정치무대에서 한국이 워싱턴의 지렛대라는 말까지 나오게 되지 않는가. 한국은 이제 핵연료주기 완성에서 시작해 에너지자급주기 완성으로 나아가야 한다.

헤어지고 오후 만남으로 가면서 우라늄 매장량이 엄청난 라구나 광산을 지나게 된단다. 2마일 떨어진 주택가의 오염처리에 한 세대만큼의 날이 걸렸는데 다시 로비가 한창이란다. "더는 땅 파지 마라." 인디언들이 뭉치고 있단다. 뉴멕시코 주의 사람들은 백분율로 히스패닉 47, 원주민 12, 여러 겨레 10, 백인 30이다. 인디언들이 슬기롭게 길을 열기 바란다.

수잔 할매의 부모는 나바호 인디언들을 위해 평생을 사시고 선친은 그 곳에 묻히셨다. 하여 그 가족이 모두 나바호의 씨족인 레드리버 족에 들어가게 되었단다. 영화 같은 실화다. 나바호의 이름은 드네 즉, 샤먼처럼 높이 솟은 사람들이란 뜻이다. 허나 스페인 정복자들을 워낙 괴롭혀서 흉노와 예맥의 한자처럼 도둑놈이란 저주의 뜻으로 나바호로 불려졌다. 인디언 보호구역 가운데 가장 큰데 3만여 평방 마일에 25만이 산다. 이제 이들이 그 이름을 되찾으려 한다. 부디 뜻을 이루시고 조상의 얼을 살리시길.

수잔 할매가 어릴 때 봤던, 70마일을 따라왔던 UFO 불빛을 말씀하신다. 로즈웰을 비롯한 뉴멕시코에서는 흔하댄다. 그 믿음을 따라 미국의 너른 한 켠이 차곡차곡 내 안에 쌓여간다. 커트랜드 공군기지 옆을 차가 달린다. 지난해 로스알라모스 80m 앞에까지 산불이 밀려와 산타페는 물론 엘버커키까지 소개령이 내렸단다. 멕시코 가까운 로즈웰까지 핵을 품고 사는 땅이다. 안타까운지고.

그렇다고 고소해 하지마라. 그 핵우산 덕택은 물론 누군가 가끔씩 악역을 해야만 하는 국제정치무대에서 미국이 없다면 누구를 욕할 것인가. 수준 낮은 반미는 미국보다 베네수엘라처럼 반미 하는 나라 국민들에게 재앙이다. 하려면, 욕하지 말고 앞에서 이끌어라.

가정폭력 피해자들을 돕는 Enlace Communitario에 간다. 열 해 동안 일꾼이 둘에서 서른으로 늘었단다. 지난해에만 8백여 사람이 찾아왔단다. 그만큼 가정폭력의 그늘이 짙은가보다. 라틴어 이민자들 안에서의 가정폭력을 근절하려, 상담과 법률구조에서부터 불법체류자 신분 취득까지 온갖 도움을 주고 있다.

가정폭력은 '힘의 기울기'가 커지면 생긴다. 그에 좌절과 자책까지 더하면 악순환이다. 눈에 띄는 제도는 비자다. 불법체류자라 할지라도 일단 미국 땅에 들어온 이상 '법의 보호' 아래 있어야 한다는 것이다. 범죄피해자는 U비자, 인신매매피해자는 T비자를 주며 서너 해의 여지를 두어 영주권자가 될 길도 터준다.

아직 이민자나 특히 이주노동자 사회 안에서의 온갖 범죄에 대해서는, 치안공급능력의 부족이나 당장 내국인에 대한 피해가 없다는 까닭으로 방치하는 경우가 종종 있는, 우리가 본받을 일이다. '들어온 사람'의 관리에서 '들어온 사람'을 한국인으로 모시는 적극의 개입으로 물줄기가 바뀌어야 하며 이는 백년대계의 하나로 자리 잡아야 할 것이다.

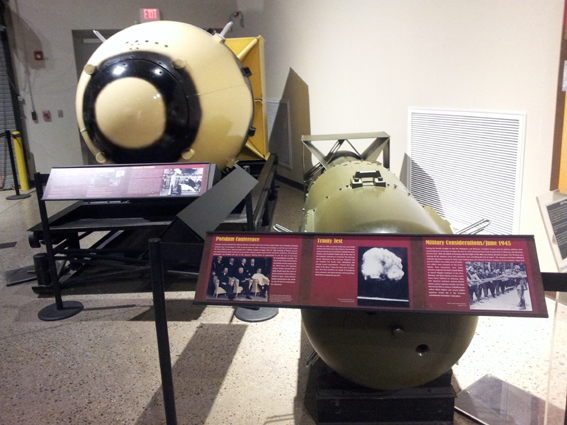

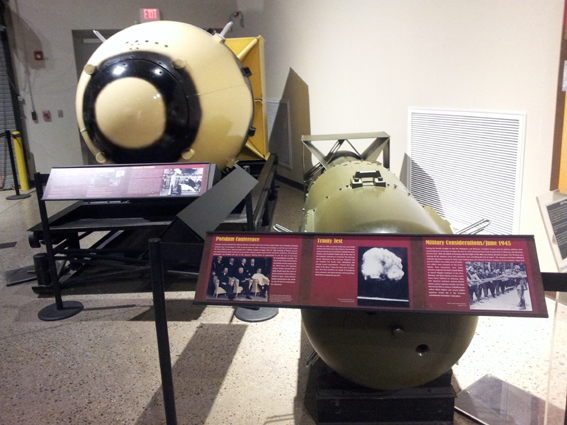

국립 핵박물관이다. 히로시마의 리틀보이와 나가사끼의 팻맨을 보는 마음이 편하지 않다. 일본은 언제까지, 느닷없이 억울히 핵 버섯구름 아래 죽어간 수십만을 욕되게 할 것인가. 지금도 집으로 돌아가지 못하는 30만의 후쿠시마 난민들은 어느 나라 사람들인가. 또한 아무리 주미대사관에서 바빠도, 여기 전시된 참상에 일본인 소녀는 있어도 3만 조선인의 죽음은 없다. 언제까지 마이클 혼다 의원 같은 우연에만 기댈 것인가.

일정이 끝나고 다시 쇼핑이다. 걸음 동티난다. 그래도 많이 배운다. 늘 마누라 따라다니며 시장의 견문을 넓힌다 했건만 이리 무식하구나. 게다가 환상의 조라 몸은 고단해도 마음은 느긋하다. 활달하고 마음 넓은 서은숙 대장, 꼼꼼하고 유쾌상쾌 윤희웅 아우, 사려 깊고 늘 챙기는 손제민 총무, 이모 같은 천사 선생님, 누님 같은 배 선생님까지‥ 오늘도 타향만리 이국의 밤하늘 아래 영락주막은 흥겹다.

IVLP 열네 날 2013년 3월22일 금요일>

[ 엔키의 자손, 0.05%의 명패 ]

앨버커키의 리처드 베리 시장을 만나는 날이다. 허나 공사다망하셔서 못 나오셨다. 아쉽다. 열이틀 앞서 돌아가신지 이른 다섯 해를 맞은 도산 어른을 닮으시면 좋을 것을. 대신 뉴멕시코 서른셋 카운티 가운데 Bernalillo 카운티의 Wayne 의원이 나오셨다. 마이클 케인을 닮은 미남 웨인은 카운티 다섯 Commissioner 가운데 한 분이다.

미국은 연방과 자치의 전통이 공존하며 어울리는 나라로, 자치를 상징함이 카운티다. 주마다 3권 분립이 다 다르듯 카운티도 마찬가지다. 버날리오에선 다섯 커미셔너가 마치 주식회사의 등기이사 같다. 그들이 행정책임자로 카운티의 매니저를 임명한다. 갑오년 웨인 의원의 재선과 서은숙 의원의 3선을 기원한다.

인디안 가게로 간다. 그리 찾아 헤매던 물건들이 예 다 몰려있다. 인디언의 정교한 은 목걸이와 갖가지 상징의 샌드페인팅과 의례용 북까지, 물건을 보니 마치 내가 인디언이 된 듯하다. 뒤이어 아리랑식당에 갔다. 모처럼 제대로 한식을 먹었다. 특히 쉬워 보이나 어려운 김밥 맛은 단연이다. 오늘 저녁밥은 내가 낸다. ^^

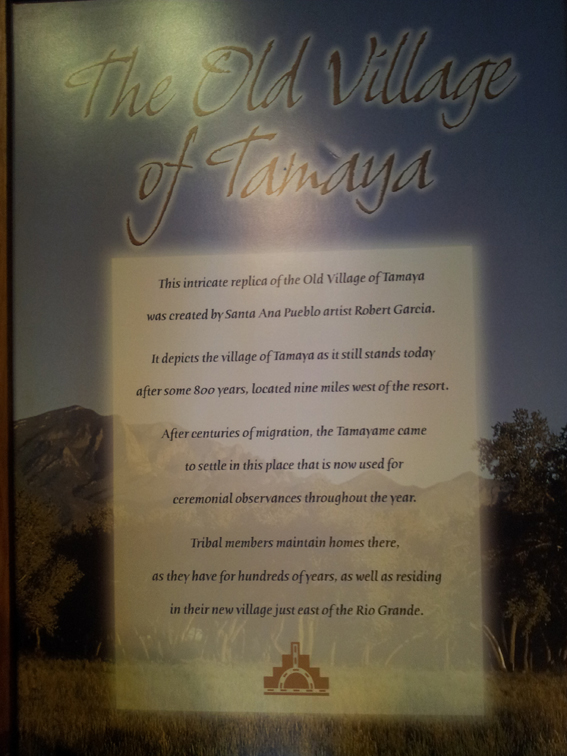

드디어 모두가 손꼽아 기다리던 푸에블로로 간다. Santa Ana Pueblo의 Joseph Pena 수석Staff를 만난다. 전임 추장이다. 추장이라 부르겠다. 리오그란데 강 따라 있는 Tamaya 부족의 지도자로서 그 말과 수천 년의 믿음을 지키며 부족의 안전과 일자리와 미래까지 돌보는 그의 어깨가 한없이 무거워 보였다.

타마야 족은 모두 1천 명 정도이며 3/4이 푸에블로 안에서 산다. 그들의 믿음은 그 먼 옛날 베링 해를 건너왔던 뿌리를 따라 메소포타미아 수메르의 엔키 신화의 구조와 가깝다. 땅 밑 세계에서 태어났으며 그 자식으로서 흰색 세계에 살고 있는 우리는 누리의 한가운데라는 믿음. 스스로 땅 밑에서부터 하늘까지 꿴다.

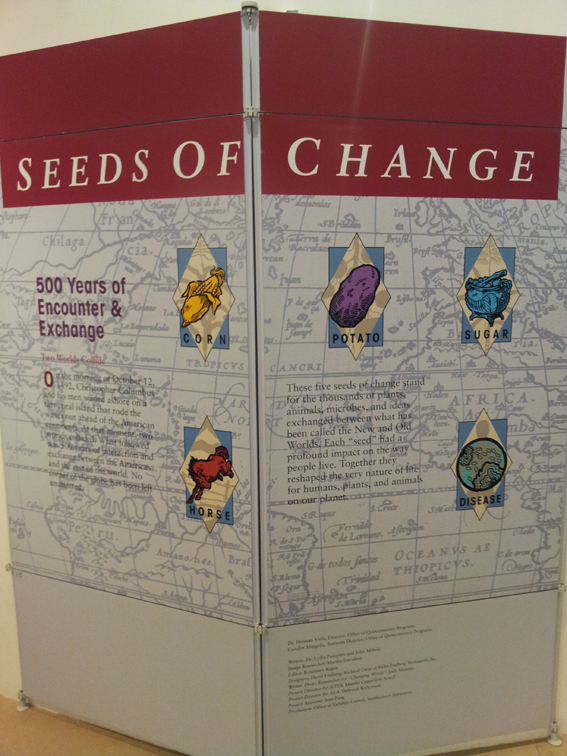

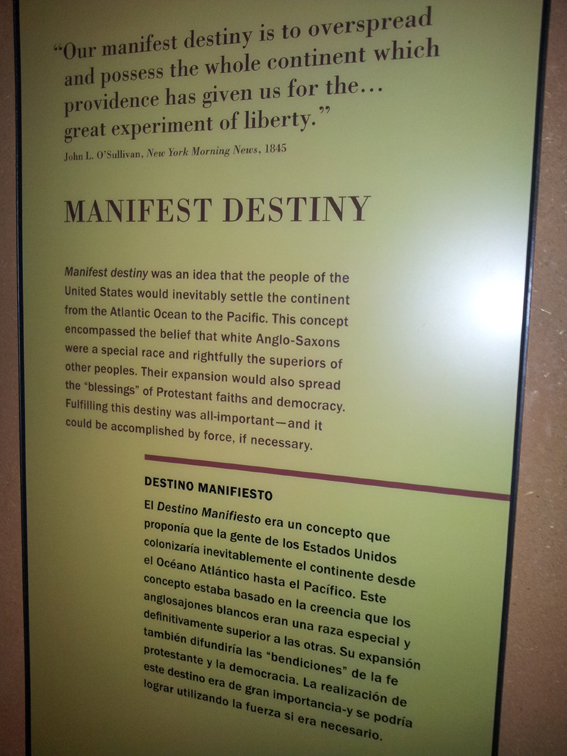

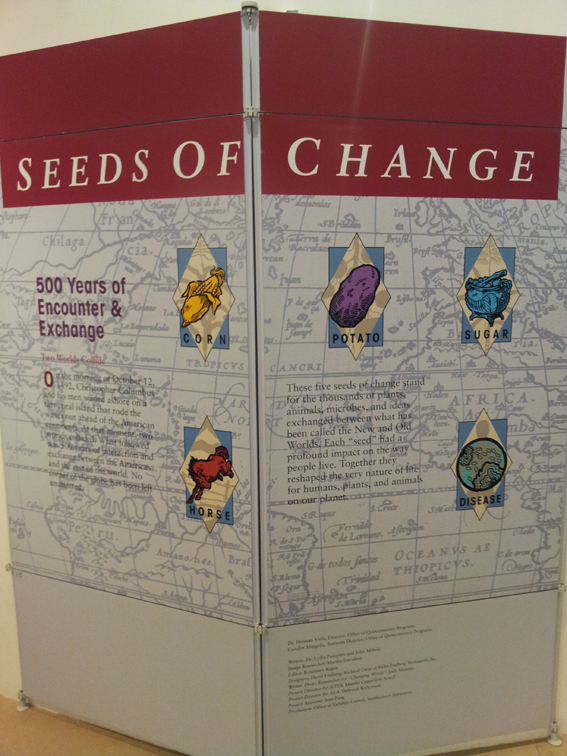

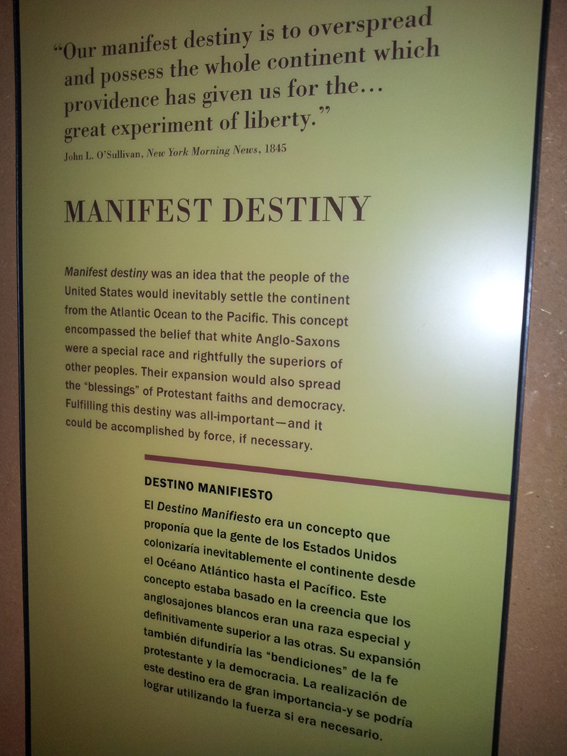

콜롬부스가 미국 땅에 발 디딜 때 4만이던 부족이 지금 536부족만이 명맥을 이어간다. 듣기만 해도 소름끼치고 참담하다. 남은 이들은 문전옥답을 다 뺏기고 황무지로 내몰려 연명해왔다. 푸에블로다. 이제 그들 입으로 뉴멕시코를 말한다. 1610년 첫 도시로 산타페가 세워진 뒤 학정에 시달리다 들불처럼 일어나 스페인 침략자들을 내쫓고 1821년 멕시코가 독립한다. 그러나 1846년 미국과의 전쟁 끝에 Hidalgo 조약으로 편입된다. 1934년 인디안 재건법이 통과되고 1948년 투표권이 주어지기 시작했으며 마침내 1981년 자치권을 찾게 된다. (물론 열아홉 부족만 그렇다. 확률 0.05%다.) 참으로 숙연할 정도로 파란만장하다.

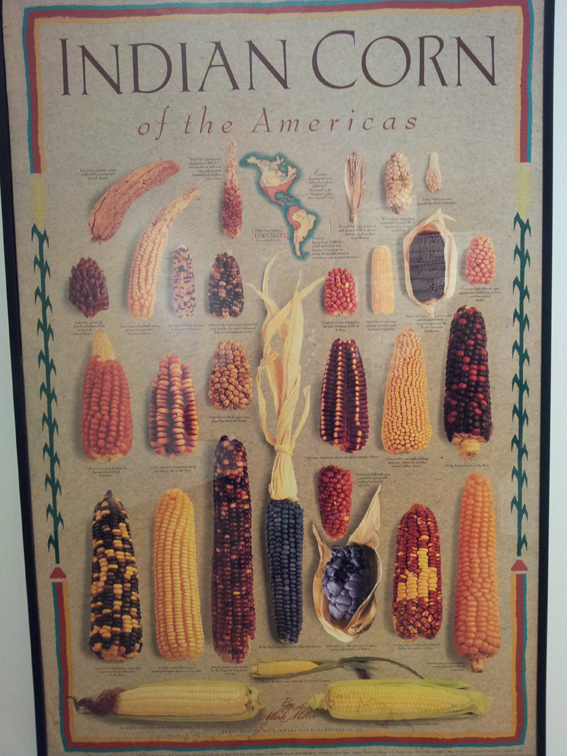

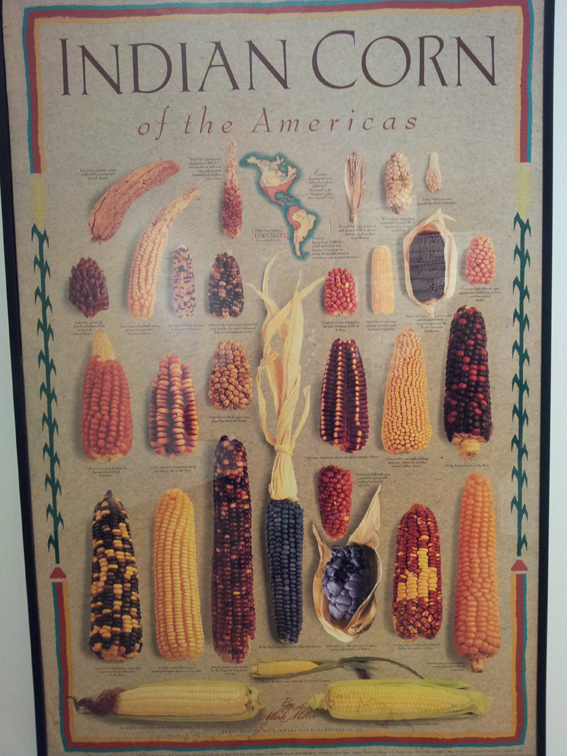

그 자치의 상징이 지팡이다. 그 지팡이는 스페인에서 멕시코로 미국으로 이어지고 있으며, 주지사는 약속의 증표로 그 지팡이를 늘 갖고 다닌다. 타마야는 창조주 어머니 타미모로에서 이어지는 태양의 후예로서 ‘흰 옥수수’가 그 열매이다. 그를 기리고 잊지 않기 위해 여름에 열엿새 동안 축제를 연다. 우리가 태어난 땅 밑 세계에서 출발하여 태양까지 이르는 여정이다. 그에 더해 타마야를 뜻하는 다른 말, Santa Ana를 기리고 Rain Dance를 추는 축일을 따로 갖는다.

의회는 달마다 열리는데 씨족장 82인이 모이며 모두 사내다. 아낙은 공동체를 지키고 전통을 이어나가는 큰 몫을 맡는단다. 원로들의 걱정 끝에 1938년부터 카지노를 열었고, 지금 Blue Corn을 키우면서 바디샵도 운영하는데, 앞으로 와인을 만들 계획이다. 카지노는 하이야트 법인을 파트너로 하여 운영하며 사업체마다 이사회를 따로 두어 파트너십을 끌어올리고 있다. 위원회가 수익을 공동자산으로 관리한다. 과도기의 걱정은 건강이다. 직장생활을 하고 패스트푸드를 접하며 당뇨와 심장병이 는다. 이에 더해 장년층은 알콜 중독, 청년층은 마리화나 중독에 시달린다. 반드시 넘어서야 할 고비다.

추장에게서 앞서나가는 푸에블로의 자긍심이 엿보인다. 추장은 우리를 밖으로 길 안내하며 푸에블로 주요시설을 보여주고 야심작 리조트까지 이끈다. 집성촌 같은 공동체는 7만9천 에이커를 1706년 스페인서 되사들이며 이때 모든 걸 바쳤다. 그래도 인디언은 믿는다. "우린 땅의 자식. 땅만 되찾으면 어머니 대지의 도움으로 반드시 우리는 일어선다." 그러나 남서쪽 땅은 2백여 년 법정투쟁 중이란다. 조상의 거룩한 땅은 물론 곳곳에 ‘알 박기’다. 언젠가 돌아오려 그랬나? 모두가 집 두 채다. 티피 쓰는 유목계통 중서부와 달리 농경하는 여긴 집짓고 사는 데다 축제 Kiba 열엿새 동안 살 집이 또 거룩한 땅 안에 있다.

반건조 고산지대의 침식은 베어낸 듯 끝없이 반듯한, 저 활주로 같은, 높은 둔덕 Mesa를 남겼으며 계서 영고 동맹 무천과 같은 하늘제사를 지낸다. 스페인 아라곤도 메사와 똑같아 스페인 왕자가 “조상들이 잊지 못한다.” 했단다. 하야트 리조트는 추장의 집을 본떠 만들었다. “우린 가죽옷 입고 티피 사는 인디언이 아니다.” 높은 문명을 이어왔음을 보여주고 싶음이다. 추장은 리조트에 꿈을 담았다. 그 꿈만큼 추장도 때 되면 큰 몫을 할 것이다. 관상과 강단이 대단하다. 이제 인디오도 다시 설 때가 되긴 되었지.

바람 탓에 어제 못 올라간 거룩한 ‘수박의 산’ 샌디아 마운틴을 트램을 타고 기어이 오른다. (Sandia Peak Tramway) 다시 한 번 사진이 빛의 예술임을 실감한다. 사람이 하늘의 뜻을 새기지 않으면 무엇이 과연 거룩할까. 황량한 묏등에 영롱한 햇살이 비치니 비로소 마음이 이 땅에 머무른다.

IVLP 열다섯 날 2013년 3월23일 토요일>

[ 메사의 나라, 푸에블로 ]

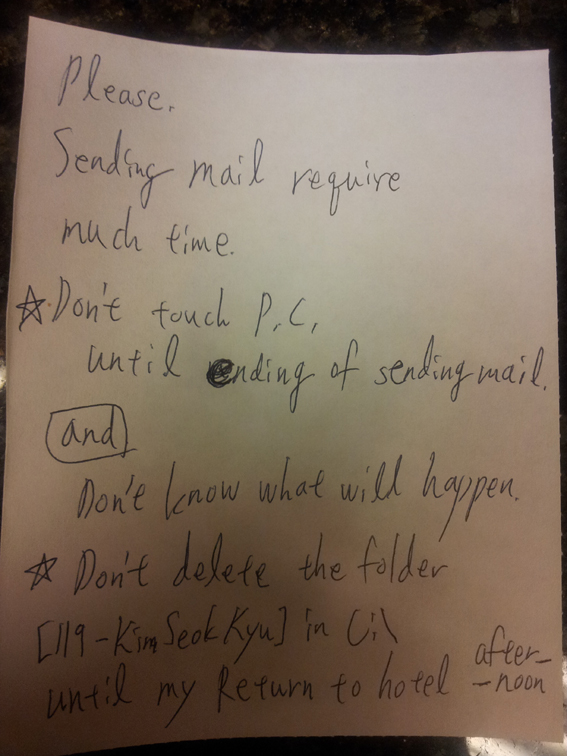

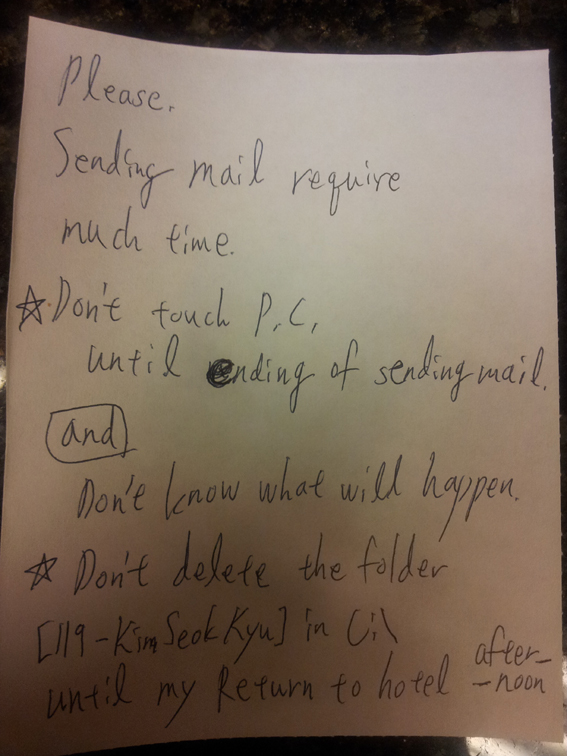

아침부터 쇼를 했다. 사진 더미가 못내 무거워 스마트폰이 너무 힘들어하기에 옮겨주려 했더만 비즈니스센터의 컴퓨터는 우리 사무실보다 더하게 오지게 느렸다. 결국 끝도 못 맺었다. 아침을 가장 먼저 먹었지만 가장 늦게 나왔다. 가도 가도 황무지 사막이다. 문전옥답은 다 뺏기고 거들떠도 보쟎은 이곳에 인디언들은 다시 둥지를 튼 셈이다. 가끔 그 버려진 땅에서 돌기름(petroleum)이 솟기도 했다. 새옹지마다. 그래도 거룩한 하늘은 그 겨레가 계서 파묻히지 않도록 죽쟎을 만큼만 주셨다. 인디언들 스스로의 슬기와 땀과 눈으로 새날을 열어야 한다.

눈에 익숙하다 했더만 여덟 해 앞서 북경에서 탁록까지 몇 시간 달리며 질리도록 본 바로 그 황무지다. 즈믄 해를 몇 바퀴 돌도록 기다려온 탁록처럼 이 곳 또한 메사의 하늘 제단에서 바칠 비나리가 차마 이르지 못함이라. 메사가 붉은 떡시루다. 적봉을 예서 또 보누만. 단골(단군)과 추무(주몽)의 땅처럼 오래 된 마당에 물이 마른 호수 라구나 마을이 보인다. 스페인 사람들이 1689년 세운 교회가 칼바람을 외로이 맞고 있다. 땅이 메말라 1백 에이커(10만평)에 소 한 마리만 키울 수 있단다.

아카마의 스카이시티에 왔다. HAAKU 박물관 전시가 매우 훌륭하다. 워싱턴 인디언박물관보다 훨씬 뛰어난 미니멀리즘이다. 왜 이 연표와 컬렉션을 책자로 만들지 않는지 아쉬울 따름이다. 아카마 달동네다. 서걱서걱 모래를 씹으며 다닌다. 전기도 물도 없는 모계사회 달동네 스카이시티에 열 집, 쉰 사람이 산다. 천관이면 좋겠지만 영락없이 산지기다. 다른 이들은 13마일 떨어진 곳에서 산다.

聖 스티븐 성당이다. 10피트 두께 벽에는 인신매장의 신화가 있어 숱한 저항에도 멀쩡할 뿐더러 외려 아카마의 사당이자 묘지로 바뀌었다. 단군과 칸이 없는 곳에서 찰스 2세의 하사 그림은 기우제의 신통술이 되어 라구나와의 소송 끝에 겨우 되찾았고 가장 윗단의 일월성화와 벽의 옥수수 벽화는 껍데기만 교회지 완연한 산신각과 칠성각이다. 아니 원래 환웅전이겠지. 여기가 대웅전으로 바뀌지 않기를 빈다.

개종 않으면 오른손을 자르던 스페인 정복자 얘기가 나온다. 그 무렵 북인도에 해골 탑을 쌓던 무슬림의 저주가 겹친다. 2차 대전이 지나고 흑인민권운동의 흐름을 타며 간신히 참정권을 얻은 이들은 오바마 대통령과도 독대할 수 있다며 자랑 아닌 자랑을 한다. 타마야의 추장처럼 그대들은 고작 0.05%의 확률임을 잊지 말라. 미국이란 지구마을의 가운데에서 자치에 만족하지 말고 가장 앞서나가는 천년문명의 꿈을 다시 꾸란 말이다.

스마트폰으로 이 글을 쓰기 너무 힘들다. 앞에는 천지가 신단수와 함께 버티고 발 아래 강아지는 노니는데 모래폭풍은 눈을 뜰 수 없다. 돌아보는 값은 10달러, 1시간 반의 모래샤워가 끝났다. 마야는 메말라 떠났다지만 이들은 문전옥답 놔두고 이 바람 불고 먹을 것 없는 황무지에서 도기와 호떡을 구워 어떻게든 살려 발버둥 친다. 신비로운 게 아니라 마음이 짠하다. 먼지를 씹으며 이들의 일터 카지노의 뷔페로 점심 들러 간다.

저녁은 두 번째 Home Hospitality다. 미니애폴리스의 첫 만남은 한 가족이었지만 이번엔 대가족에 이웃까지 함께 했다. 우리를 챙기는 앨버커키의 자원봉사조직 CIV의 분들이 주축이다. 초청인 산드라 할머니부터 세 분 어른과 여러 부부와 여고생까지 모두 정이 넘친다. 이들이 만찬에 우리를 부름이 무슨 뜻인지 잘 알기에 최대한 마음 준비를 했다.

보통 만나면 북한 문제 몇 번 말하다 서로 사는 얘기하는 경우와 달리 이 분들은 일본과 차이나까지 상당히 폭이 넓다. 게다가 그저 호기심을 채우려는 게 아니라 참말 걱정하고 가슴 아파 하고 있다. 헤어짐이 아쉽다. 나이를 떠나 밤새서 벗하고픈 분들이다. 서울로 오면 모시겠다는 인사로 매듭짓는다. 참마음으로 빈다. 다들 만수무강하셔라.

IVLP 열여섯 날 2013년 3월24일 일요일>

[ Saint Palm Day & Happy Easter ]

아득히 보였던 스무하루가 어느덧 고개 다 넘어가고 딱 한 주일만 남았다. 코리안들은 바깥사람들과 잘 못 어울린다는 세평을 깨뜨리게 부활절 축하 메일이라도 보내드려야 하겠다. 그러나 너무 피곤하다. 이 곳 시각, 지금 새벽5시. 밤10시에 들어와 방에도 못 들어가고 아직도 호텔 비즈니스센터에 붙잡혀있다. 여섯 시간 넘도록 사진파일 3백장 압축을 못 끝내고 있다. 이에 비하면, 늘 구박하던 나무늘보, 우리 사무실 PC는 슈퍼컴퓨터다. 서울 가자마자 반드시 스마트폰 SD카드 사고야 만다. 9시 출발까지 날을 꼬박 새더라도 끝만 보면 좋겠다.

수잔 할매는 베이비샤워 준비하러 가시고 아들 히피 선생이 오셨다. 모자지간에 고생이 많으시다. 앨버커키에서 산타페까지 딱 한 시간이다. 1610년 세워진 미국에서 가장 오래된 집이다. 메이플라워 호보다 10년이 앞섰다. 산미구엘 성당을 들렀다가 푸에블로 저항의 자취를 보고 차에 오르다.

햇살 따뜻한 산타페 플라자에서 뜻 깊은 만남이 있었다. 유럽을 벗어나서 처음으로 지난 주 콘클라베에서 미주 출신 프란치스코 1세 교황이 참으로 소박한 모습으로 오셨다. 다음 주 부활절을 앞두고 그 가운데 주일인 오늘, 신심 깊은 이곳에서 세인트 팜데이 행진을 하고 미사를 올렸다. 다들 팜잎을 들고 경건히 그러나 즐거이 성사를 드린다. 모두에게 평화를!

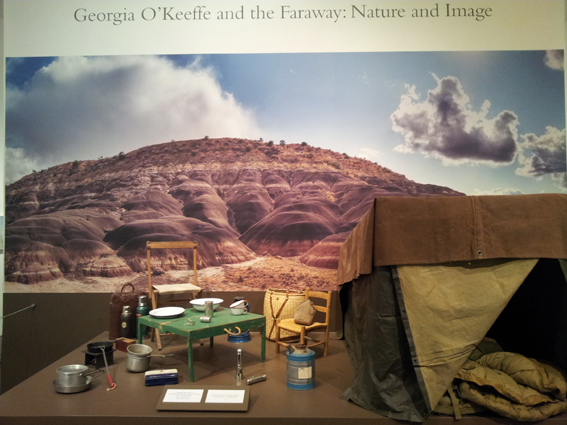

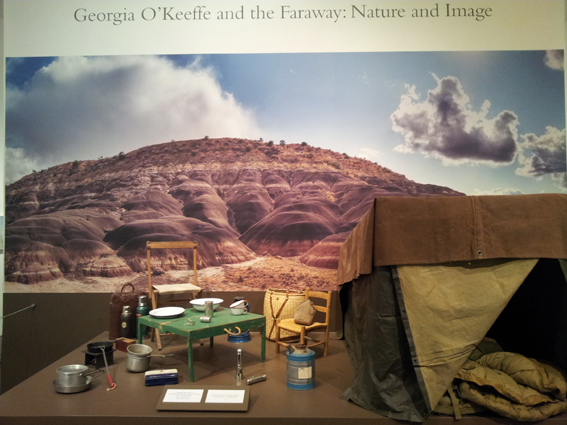

조지아 오키프 박물관에 왔다. 백세까지 장수한 이 예술가는 지극히 솔직하고 담백하다. "화가는 용기를 가져야 한다." 극도의 미니멀리즘 위에 대자연에서 파묻혀 몸에 배어난 먹물로 붓을 놀린다. 워싱턴 국립미술관에서 알듯 말듯하던 미국의 그림이 예서 강렬하게 다가온다. (물론 자세히 묻지는 마라) 함께 나온 링컨과 다윈과 버지니아 울프, 여러 분들의 자취도 반갑다.

멕시칸식당 'the Burrito Go'에 갔다. 푸에블로 분위기다. 성모 마리아와 여러 정령 그리고 카우보이와 집짐승들까지 한자리를 차지하고 있다. 또 다른 힌두이면서 그보다 더 소박하고 더욱 효심이 깊다. 그 장점을 널리 지구화하는 더 큰 인디안이 되기를 간절히 빈다.

역사박물관부터 미술관과 갤러리 그리고 노점과 골목까지 짧은 시간에 나름 샅샅이 돈다. 진흙과 모래가 침례로 다시 태어난 어도비 건물이 둥글게 각이 져서 봐도 질리지 않는다. 듬성듬성 선듯하면서도 하늘과 땅과 거리가 곱게 어울리고 있다. 마무리는 나선형 계단으로 이름 높은 Loretto 성당이다. 신심이 깊은 이들에게 영광 있으라.

숙소 HomeWood Suites Hilton에 왔다. 그새 담뿍 정이 든 히피선생과 다들 뽀뽀로 아쉬운 작별을 한다. 이윽고 IVLP 공식살롱 영락주막에 오늘도 어김없이 다들 모여 자취생 음식으로 향수를 달랜다. 어느덧 석 주도 막바지다.

♡ 부활절 축하 메일 보냅시다 ♥

우리가 여기 온 열매 가운데 으뜸은 인맥 만들기 아니겠습니까. 미국에서 성탄절 다음의 축일이자 휴가가 부활절입니다. 명함 받은 이들 누구든 빼놓쟎고 '부활절 축하 메일' 보내봅시다. 나빼고 모두들 솰라솰라 좀 되니 나보다 나을 거요. 새벽에 머리 쥐어짜고 배 선생님 도움 받아 만든 문안이니 버리지 말고 각자 이름으로 살 더 붙여 보내보시길 바랍니다. (내캉 똑같으면 거시기 하잖여)

4346. 3.24 주모 永樂

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hello.

Dear Mr 000.

My name is Seok Kyu, Kim.

It was great to have met you on March 00

at a meeting arranged by the Department of State.

(IVLP- International Visitors Leadership Program)

I'd like to continue our precious relationship with you.

I will return to Korea on March 30.

Happy Easter.

Best wishes.

Seok Kyu, Kim

Managing Director

KoreaGlobe

coreeall@naver.com

☎82-10-3245-1609

* 이 메일 보내고 되받은 답신이 수십 통이다. 이제 딱 하나 답장했는데 그조차 틀린 이야기 실었다. ㅜㅜ 보스턴 참사 위로 메일 보낼 생각하니 식은땀이 난다. --;; 게다가 여럿 만난 분 가운데 한 분이 사진 보내달라면 이 분이 저 분 같고 저 분이 이 분 같아 당최 답이 나오지 않는다. 아이구 두야~

IVLP 열일곱 날 2013년 3월25일 월요일>

[ 다시 만나리! 뉴멕시코~ 앨버커키 ♡ ]

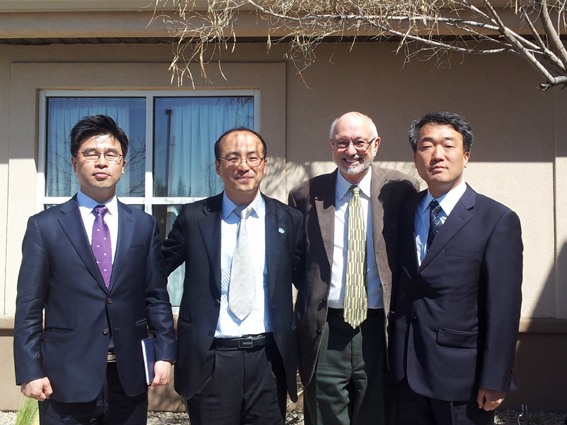

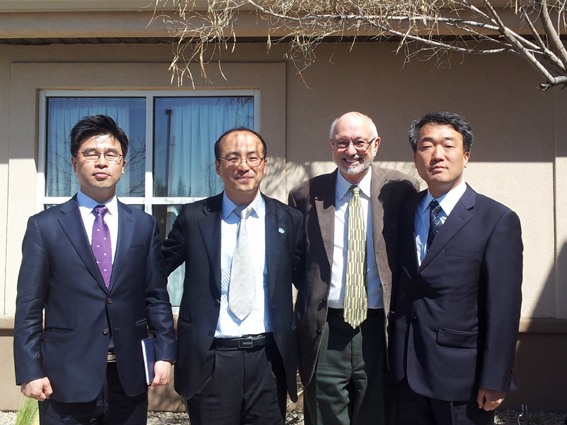

고맙게도 아침 댓바람에 뉴멕시코 주 상원의 공화, 민주 네 의원이 우리 숙소까지 찾아주셨다. 공화당의 마크 의원과 브랜트 의원, 민주당의 3선 피코 의원과 소토 의원이다. 역시 윤희웅 아우가 재치가 넘친다. 두 당이 나왔다고 보랏빛 넥타이를 맸다. 덕택에 부드러운 자리가 아예 미끄러지게 생겼다. 두 시간 넘는 만남이 짧다.

시민의원인 자신들의 처지부터 말한다. (임시회를 빼고) 두 달 회기와 예산안 처리를 위한 1월 일정 등 석 달을 출석하며 경상비 말고 나머지는 제 돈으로 일해야 한다. 자가용 운전은 기본. 의원은 하원 80인, 상원 40인이며 (네브라스카 주만 빼고 모두 양원제) 1200여 법안 가운데 3백여 법안을 통과시키며 70여 법안은 주지사가 거부권을 행사한다.

이 시스템은 촘촘한 여과지라 힘들기도 하지만 그만큼 최선의 법안을 만든다 자부한다. 대부분 초당의 사안이나 10% 정도는 논란인데 주지사 제안법안이 다수다. 워싱턴만큼 파당이 심하지 않지만 도농 간에 당 차이보다 더 큰 보이쟎는 막이 있다. 예산안은 하원에서부터 시작하며 상원은 인사청문회를 갖는다. 꼭 둘 사이가 편집자와 감수자 같다. 임기 2년의 하원은 모든 게 선거를 중심으로 돌아가는데 비해 상원은 전반을 보는 여지가 있다.

가난한 주라 시퀘스터 바람이 세다. 경기를 일으키고 싶으나 해법은 다르다. 공화당은 연방에의 의존을 줄이려 한다. 법인세도 줄이며 개인소득세를 늘리려 한다. 개인의 자유와 책임을 강조하는 건국정신에 맞다고 본다. 물론 민주당 견해는 대척점이다. 선거풍토도 꽤나 다르다. '돈도 개인의 표현이다. 제한할 수 없다' 연방대법원의 결정부터 때 되면 가가호호 방문하느라 바쁘다는 이야기까지, 격렬하기까지 한 한국의 선거가 좀 더 차분해지면 입과 돈을 걱정 없이 다 푸는 때도 올 것이다.

히스패닉과 원주민만 더해도 인구의 60%다. 그들의 대표성을 살리려 선거구 재조정 때마다 기울이는 노력이 돋보인다. 돌이 지난 KORUS FTA는 이곳의 제조업 기반이 영글지 않아서 의원들도 No Comment. 대신 코리안들을 많이 만났으면 좋겠단다. IVLP로 온 코리안들도 우리가 처음이란다.

국경지대다. 범죄집단은 (공산당도 마찬가지지만) '압도의 무력'과 '물샐 틈 없는 공론' 그리고 '국제공조로 퇴로 차단', 삼지창으로 단번에 뿌리를 뽑아야 한다. 그러쟎으면 그 암세포는 도리어 내성을 키우게 된다. 멕시코의 '마약과의 전쟁'이 그렇다. 지금도 해마다 1만 명을 보란 듯이 부관참시하고 있다. 뿐 만인가. 마약 값까지 올려놓았다. 뉴멕시코를 중심으로 캘리포니아와 아리조나까지 몸살을 앓고 있다. 국경은 연방이 관할하나 허술하다. 국경을 막을 수도 마냥 열 수도 없는 천부인권의 나라, 이민자들의 나라, 자유민주주의의 나라- 미국의 고뇌를 차이나와 러시아를 비롯한 많은 권위주의 나라에서 이해하는 날이 오기를 바란다.

코리아의 미래를 묻기에 딱 세 가지를 힘주어 말씀드렸다. 6.25 끝나고 김씨 왕조가 60년을 이어왔다. 이제 끝났다. 반드시 10년 안에 재통일된다. 선동의 말이 많지만, 통일비용이란 이사 값 또한 엄청 줄었다. 이북은 고민되는 닭갈비가 아니라 Big Boy 원폭으로 초토화되었기 때문이다. 기회의 땅 코리아와 함께 뉴멕시코가 미래를 열기 바란다 당부를 드린다.

덩달아 코리아글로브 소개도 업그레이드. 세 가지 힘을 쏟는다. 6.25 끝난 지 60주년, 북핵 씨름한 지 스무 해, 반드시 10년 안에 닥쳐올 대한민국의 재통일을 위해 좌우를 비롯해 공통분모를 넓히고 공동계획을 세우며 공공인재를 키움에 힘 쏟음이 그 처음이다. 아메리칸 드림의 이민자들이 미국을 만들었듯이 코리안 드림을 품고 한국을 찾은 아시안들과 '무지갯빛 통일 대한민국'을 만들고자 아시아네트워크에 힘 쏟음이 그 둘이다. 끝은, 그 둘을 감당할 수 있게 코리아글로브를 사랑방이자 복덕방이자 선비의 마당으로 바꾸는 일이다.

'Bernalillo County Clerk'에 간다. 뉴멕시코에서 가장 큰 선관위란다. Roman Montoya 부행정관과 여러 분들이 나오셨다. 정성이 돋보이고 더군다나 재치까지 넘치신다. 한국이 투표율이 더 높다며 부러워하시던데 글쎄‥ 등록유권자 데이터와 'Voting Machine'을 보니 그 정도의 투표율이 나오는 미국이 더 높다는 생각이 든다. 복잡해질 수밖에 없는 미국 민주주의의 역사가 있겠지만, 그보다 더 중요한 역사의 교훈이 있다. 모든 것이 너무 복잡해져 구성원이 자부심을 느낄 수 없을 때가 되면 순간에 헝클어지는 게 시스템이다. 부디 길을 여시길!

나그네에게 올드 타운은 산타페와 똑같이 아름다운 판박이다. 곧 세인트 팜데이 성사가 열릴 듯하다. 들르고 나니 노을이다. 더 이상 일행들이 시장조사할 데도 남지 않았나 보다. 인디언의 땅, 앨버커키의 마지막 밤도 저문다.

IVLP 열여덟 날 2013년 3월26일 화요일>

[ 깨우침의 채찍과 손길, 하와이에 들다 ]

정든 앨버커키를 뒤로 하고 더 정든 수잔 할매와 헤어질 때 마음고운 꾀돌이 윤희웅 아우가 베이비샤워 애기신발을 건넨다. 다들 웃어도 마음 언저리는 애잔한데 그에 불을 지른다. 볼을 부비고 사진 찍고 난리가 아니다. 당연히~ 보고파라 보고파!

오늘은 슬프고도 마음을 다잡아야 하는 날이다. 세 해 앞서 천안함 테러로 마흔여섯 용사와 한주호 준위가 희생한 날이며 하필 그 날이 안중근 장군의 순국 1백주년이었다. 그리 보면 김정일은 반만년 거룩하신 뭇 조상들의 천벌을 받은 셈이다. 내게 하늘의 거룩한 어른들께서 부러 음덕을 나리셨나 보다. 앨버커키 높이는 5천 피트 1500m가 넘고 나흘 앞서 수박산에 올랐을 때는 1만 피트였다. 그럼에도 고산지대라 힘든지 만지 전혀 모르겠다. 물론 낮밤이 뒤바뀐 시차 적응도 다른 나라 얘기다. 이는 지난 1백년 지구마을의 한가운데인 미국을 제대로 익히고 나누며 찾아라 하심이다.

그 뜻을 이제사 겨우 깨쳤는데 어느덧 21박23일의 막바지에 이르렀다. 로스앤젤레스를 거쳐 하와이로 간다. 왜 이리 오래 걸리나, 서울까진 어찌 그리 머나 물으니 북극항로가 아닌 태평양 항로로 돌기 때문이란다. 가슴이 뛴다. 미국을 대서양 나라에서 태평양의 나라로 만든 열쇠가 하와이 아닌가. 겨레가 어둠에서 헤어나지 못했을 때, 하여 길잡이들조차 무릎을 꿇었을 때 (그를 민모 연구소가 어찌 헤아리랴) 하늘에 이끌려 일본 스스로 제 무덤을 판 곳도 하와이가 아닌가. 예서 하와이의 세 번째 길 즉, 한미동맹이 태평양을 함께 이끌어가는 새 역사의 씨앗을 만들고 싶다.

태양의 문, Sun Port 공항에 서다. 공항까지 어도비 양식으로 소박하면서도 꽤나 곱다. 세 번째 도수체조를 마치고 장난감 비행기에 올라 두 시간‥ LA다. 한 시간이 앞당겨진다. 국내선이라 그런가, 이쁘장한 American Airline과 델타의 비행기들이 머문 계류장이 멀리서 보니 서울의 무슨 버스 차고지 같다. 화장실을 가보니, 워싱턴이든 LA든 시골 구석이든, 한국이 지구마을 으뜸이란 게 실감이 난다. 싸는 곳과 쉬는 곳과 사랑방의 차이점은 크다. 18세기 최고의 화장실 문화는 청나라였다. 21세기는 한국. 때가 무르익었나.

여긴 살찐 사람이 많아서인지 국내선은 밥 때라도 조용하다. 그러나 우린 먹어야 산다. 국내선은 아시안 푸드 찾기 힘들어 걸어 나가 국제선에서 스시 푸드를 먹는다. 1백 분의 선물, 120만 어치를 사고 나니 주머니가 텅 비었다. 싸게 때울 거 없나 힐끗거리는데 모성애의 추렴으로 기갈을 채운다. 택스 더해 기본 10달러. 우린 버티지만 저개발국 사람들은 언감생심이겠다. 돈의 값이 곧 나라의 값이다. 위안화 국제화를 멀뚱멀뚱 쳐다볼 게 아니다. 종이돈에 계신 율곡 어른을 지구마을 사람들이 자주 본다 느낌을 주겠다는 지도자가 나올 때가 되었다.

LA에서 호놀룰루까지 여섯 시간을 날라 간다. 창밖을 내다보니 비행기가 거친 눈밭 위에 끝없이 떠있는 착각이 든다. 마실 거를 돈 달라 않아 다행이다. 레드와인을 병으로 통째 준다. 187ml 12.5% HACIENDA Merlot. 시계를 또 세 시간 앞당긴다. 여덟 시 도착이라는데 그새 간사히 몸에 붙은 뉴멕시코 시각은 자정. 서울보다 19시간 앞이니 여기 자정에 저녁밥 먹을 때다. 가자마자 아이들 목소리를 들어야겠다.

공식 일정 첫 날인 음력 1월 그믐, 동일본 三災 2주년의 날, 차 안에서 재채기를 하다 허리띠 목이 부러졌다. 이마에 DAUM이라 적혀있었다. 무슨 뜻일까. 모쪼록 탈이 없기를 늘 빌었다. 그런데 하와이 오자마자 또 무슨 가르침인지 몰라도 잇달아 일이 터진다. 비행기 내리기 앞서 새로 고친 예물시계 꼭지가 떨어지고 짐을 찾으니 레드와인 한 병이 깨어져 분홍빛 새 트렁크가 붉게 물들었다.

늦은 저녁 먹으러 가자는데 손사래다. 난리굿을 추스르지 않고 어딜 나가겠나. 씻고 빨고 한밤, 겨우 테두리를 잡으려니 일행이 저녁 먹으라며 꾸러미를 두고 간다. 눈이 커진다. 황후의 밥, 황후의 찬이다. 내 식성을 어찌 알고 맞춤음식을 장만했다. 시계꼭지는 시원한 배추김치에 들러붙었고 레드와인은 불타는 오징어볶음에 스며들었다. 그 밥과 찬이 넘어가는 목구멍으로 허리띠는 다시 세워졌다.

동일본부터 천안함까지 저를 깨우치던 채찍은 이렇게 일행들의 따뜻한 손길을 타고 제 갈 길로 돌아갔다. 고맙습니다. 한 눈 파는 눈 깜짝 할 사이에 10년 공부 도로아미타불 되는 그 길을 타고 넘으라고, 마침내는 한 눈 팜이 시시한 무등에 오르라고 가르쳐주시니 어이 용맹정진 하지 않겠습니까. 하와이의 밤이 참으로 서늘하다.

IVLP 열아홉 날 2013년 3월27일 수요일>

[ 엔진이 꺼져가는 평양과 ‘Ring of Fire’ 태평양 ]

아침이 상쾌하다. 이리 시원할 때 일찍 일어나지 않으면 이글거리는 해 아래 어느 즈믄 해에 일을 하겠나. 그래도 눅눅하여 밤에 빤 양말이 아직도 울고 있다. 문명이 놀랍다. 역사시대가 열리고 늘 절해고도였던 곳이 이토록 북적거리는 사람바다가 되리라 누가 헤아렸겠나. 가벼이 홀로 아침을 든다. Summer Roll. 오이 상추 새우 등을 쌀 종이로 감싼, 길쭉한 막대를 손으로 들고 달큼한 장에 찍어먹는다. 세 덩이에 6800원. 미국에 음식이 지천이라 누가 말했나. 서울보다 더 비싸다. 서울도 미국처럼 되쟎게 '사회적 합의'를 할 때가 되었다.

아시안 계가 많은 이곳에 코리안은 일본 베트남 차이나 이어 4위란다. 길잡이가 베트남계 분이다. 아쉽다. 희한하다가 끝내 고마워진, 국무부의 이번 기획은, 워싱턴만 빼고 죄다 용광로, Multi Cultural이었다. 그렇다면 원래 하와이안이나 아니면 일본계 분이라도 붙였다면 더 그 뜻에 어울렸을 것이다. 어쨌든 반갑다. 새로운 인연이 기다려진다.

CSIS의 Pacific Forum이다. 코리안들은 필요할 때마다 만난단다. 그만큼 자주 본다는 자랑이다. 자리에 배석한 Fellow들이 잔뜩이다. 뿌리 깊은 집단이라 후원도 몰리는가보다. 미국의 고뇌를 들으러 왔건만 피할 수 없는 미끼에 또 걸린다. 평양정권 이야기다. 평양의 노이로제에 함께 시달려온 스무 해다. 살아남으려 발버둥치는 김정은은 세상의 관심을 끌기위해 죽어도 핵이다. 멈출 수 없는 폭주기관차는 엔진이 꺼져야 선다. 제 애비 때보다 실력도 떨어지고 안정감도 없다. 우남의 탄신일이자 안중근 장군 순국 1백주년에 맞춘 천안함 테러와 신의주 학생의거에 맞춘 연평도 도발을 보라. 그러나 김정은은 춘절에 사고를 쳤고 군부가 앞에서 깨춤을 춘다.

미국은 바쁘다. 그럼에도 만기친람 할 자세가 되어있고 그리 해오고 있다. 그러나 말만 듣고 걱정을 덜 수 없다. 달의 앞 얼굴은 곰보자국까지 읽지만 달의 뒤통수는 눈으로 못 보지 않는가. 해법 이전에 전략부터 같이 짜는 동맹이 되기를 바란다. 스무 해 앞서 갈루치는 폭주기관차에서 객차 몇만 떨어지면 절로 서는 줄 알았다. 평양정권의 본질은커녕 뿌리부터 남다른 아시아 공산당을 동유럽의 인간미가 있는 집단으로 본 소치다.

박대통령은 김정일과 나쁘지 않은 관계를 이어왔다. 그를 활용할 머리도 못 되고 오로지 긁어 부스럼 하는 평양정권은 엔진에 탈이 난 듯하다. 물론 안에서도 허니문은 사라졌다. G20☞ 핵안보정상회의☞ GCF에 이르기까지, 한국을 새우가 아닌 돌고래로, 글로벌리더로 끌어올린 이는 이대통령이다. 지구마을은 둘째 치고 나라 안에서 지나친 내홍을 피할 수 있다면 통일의 길로 곧장 들어설 수 있을 것이다.

한국 도시락 집이다. 다들 한 그릇씩 사서 이슬비를 맞으며 전혀 청승맞지 않게 먹는다. 맛은 좋지만 소금을 한 움큼 뿌렸나 침이 간수로 느껴진다. 살짝 비가 그친 거리를 달린다. 하와이인지 방콕 외곽도로인지 모르겠다. 앨버커키와 달리 국제화된 건지 하와이안 제 빛깔을 잃었는지 모르겠다. 손 총무가 만다린 말도 할 줄 안다. 기사가 한숨 던다.

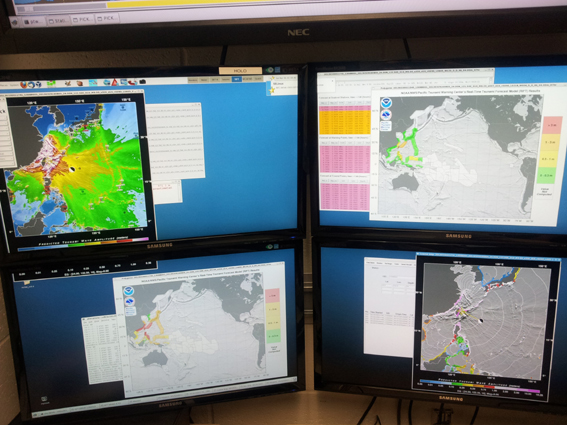

Pacific Disaster Center로 간다. 태평양은 'Ring of Fire'다. PDC는 펜타곤과 USAID가 받침 하는데 지도를 보니 태평양을 미국의 바다로 보는 마음이 느껴진다. 그 제격이 하와이가 아닌가. 그러면 어떠랴. 국제사회에서 사자와 양이 함께 뒹굴 수 있다는 철부지의 생각이나 스탈린주의의 선동이 아니라면, 이 큰 바다를 더 잘 관리하고 덜 욕심 부릴 수 있는 나라가 어디에 있나. 차이나 공산당이나 구글이 그 반만 따라가면 이름 그대로 태평양이 될 것이다.

동일본의 경우처럼 모든 재앙은 2차 재해로 이어진다. 특히 한중일은 인구밀집지대이고 지구마을의 성장엔진임에도 공동 재난관리의 수준은 낮다. 재난관리의 리더십은 local이다. 한국의 몫이 크다. KIDA, 국방분석연구소, NIMA, Humanitarian Information Unit, National Initiative for Defence Study 비롯한 차이나의 기관들까지 코리아에서 누가 아우를 것인가?

아울렛에 간다. 새빠지게 돌아다녔지만 경기 일원의 아울렛보다 더 싸거나 더 곱다는 느낌을 받지 못했다. 일행들 덕분에 내내 미국 여행에서 시장조사는 톡톡히 하고 간다. 밤하늘을 보니 갈 날이 코앞이다. 손톱 달이 어느새 보름달로 바뀌어 우리 앞길을 재촉하고 있다.

IVLP 스무 날 2013년 3월28일 목요일>

[ 왔다 갔다 ~ PACOM 과 LUAUA ]

이번 일정은 다 좋았지만 군사안보 (NASA까지 비롯해) 분야가 텅 비어있어 이래 가지고 무슨 한미동맹의 미래를 논하나 아쉬움이 컸었다. 그리 보면 오늘은 매우 중요한 날이다. USPACOM(United States Pacific Command) 가는 날이다. 삽상한 바람을 맞으며 올라가니 탁 트인 전망이 그야말로 절경이다. 사령부임을 실감함에 시간이 그리 오래 걸리지 않았다. 사진 못 찍는 것은 물론 모든 전자기기를 맡기고 들어간다. 어쨌든 드디어 Nimitz-MacArthur Command center Building이다.

무인들을 만나니 덮어놓고 반갑다. 왜냐하면 그들에게서 느껴지는 기운이 다르기 때문이다. 처지지 않고 탱탱하며 엉키지 않고 뚜렷하며 늘어지지 않고 굵다. 某 계급의 몇 무인들과 이야기를 나눈다. 할리우드에서 발리우드까지 챙기는 곳이다. 지정학의 살아있는 토론이 가능한 곳이다. 그러나 촌철살인으로 무언가 나누기에는 여건이 매우 불비하다. 언젠가 인연이 되면 다시 만나겠지. 무운을 빈다.

점심을 들고 막간에 미국인들도 그리 가고 싶어 하는 호놀룰루 바닷가에 들른다. 글쎄. 나야 여기보다 진주만을 제대로 뒤졌으면 좋겠지만 언젠가 또 때가 오겠지. APCSS(Asia Pacific Center for Security Studies)로 가서 김종완 박사님을 만났다. 한국 정부의 무신경에 일침을 쏘신다. 여기는 엄청 중요한 교육기관이라서 그만한 고급 국제사교무대도 없는데 온갖 나라에서 다 제 필요에 의해 골고루 보내지만 한국에서는 오로지 장교만 보낸단다. 국제감각 떨어지는 게 하루 이틀이 아니지만 앞으로는 더 이상 바보짓을 말아야 할 것이다. 이런 곳이 어디 한두 군데이겠나.

그러다 내가 말을 꺼냈다. 북핵은 애초부터 평양의 절대반지이며 정권 그 자체다. 오바마 정부 들어서면서부터 실은 한미동맹이 함께 햇볕을 포기한 거나 같다. 그때부터 치킨게임이 아닌가. 지금 김정은의 빈 수레는 그 밑천이 다 떨어졌음을 뜻한다. 앞으로는 통일을 현안으로 두고 동맹이 상황관리에 들어가야 한다. 그 믿음을 바탕으로 한국은 미국은 물론 북경과도 전략대화를 해야 한다. 통일 대한민국은 코리안을 위시한 모든 이웃 나라에게 축복이 되어야 한다.

일에 파묻힌 박사님은 서울 가기 전에 놀러오슈 이야기에 움찔 아쉬워하기만 하신다. 부디 내내 건강하시기를! 이제 하와이안 바비큐 잔치인 Luaua를 하러 Hale Koa 호텔로 간다. 파장 분위기다. IVLP도 거진 다 끝났으니 그럴 만하다. 게다가 가는 길과 가서까지 두 차례나 무지개를 보았다. 좋아 할 것 없다. 하늘이 이리 구경을 시켜주었으니 그 값을 치르려면 열심히 살아야제.

딱 디너쇼다. 무슨 말인지 모르겠지만 온갖 노래와 춤 그리고 재담과 묘기가 어우러지면서 갖은 음식이 들락날락거린다. 마지막은 사장이 직접 나와서 지나간 팝송을 미국식 뽕짝 메들리로 풀어가면서 MC도 하고 바쁘다. 글렌 에데이로스란 분인데 17살에 ‘Nothing's gonna change my love for you'를 날린 꽤 유명한 왕년의 가수란다. 어쨌거나 까막눈인 나는 분위기만 타면서 IVLP 동안 처음으로 관광의 분위기를 즐겼다. 하와이여. 앞으로도 모든 재앙에서 벗어나기를 부디 비노라.

IVLP 스무 하루 2013년 3월29일 금요일>

[ 알류산과 대만 그리고 하와이의 아우들 ]

내일은 비행기 타고 이틀이자 하루 일정으로 고국으로 돌아간다. 스무하루인 오늘이 마지막인 셈이다. 아침은 어제 Luaua에서 챙겨온 여기 사과와 오렌지와 바나나로 때운다. 하와이에서 크기로는 넷째지만 80% 사람들이 모여 사는 곳이 Oahu다. 우리는 내내 그 남쪽 호놀룰루 가까이, 제주도 서귀포 중문 즈음만 다녔다. 그러다 오늘 드디어 '왕의 길'을 따라 서북으로 올라간다. 와이미아 밸리다.

오하우에 와서 제대로 박물관도 가보지 못했다. 그래서 잘라 말하기는 어렵지만 유서 깊은 이곳은 원시림도 아니고 그렇다고 제대로 다듬어지지도 않은 어정쩡함으로, 지금은 그저 관광지로 남아있다. 그를 넘어서려면 위쪽의 거룩한 땅이 제대로 살아나야 하는데 그 가까이 가 봐도 제단이라 할 만한 신성을 살린 곳이 드러나지 않고 고작 암자 수준이다. 게다가 몇 해 앞서 지진과 홍수의 후유증에서 아직도 다 아물지 못한 모양이다. 어여 하와이안들의 역사문화가 오롯이 살아나기만을 빌 뿐이다.

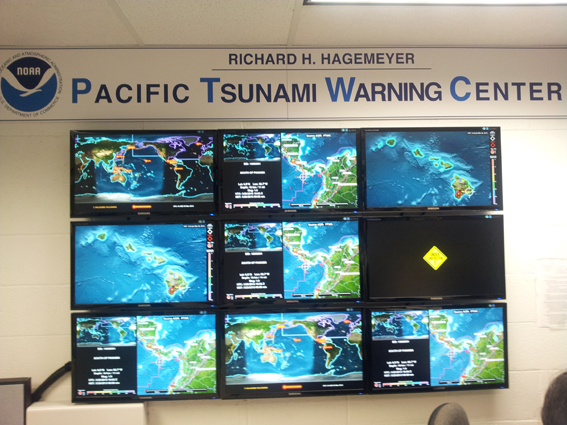

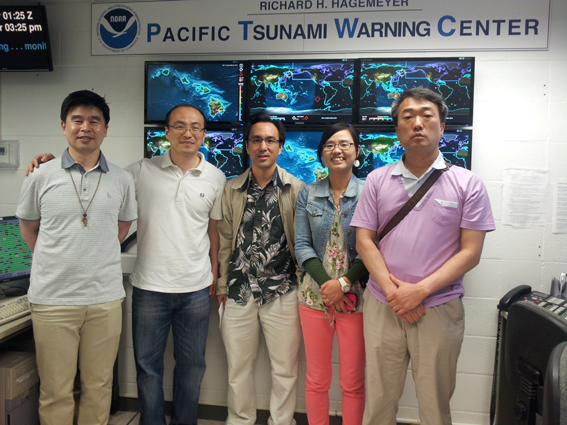

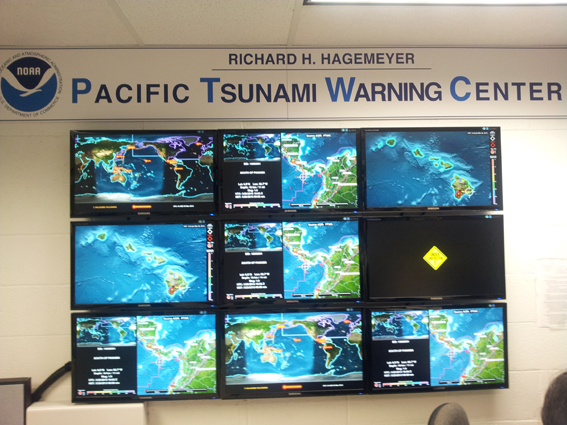

점심을 들고 Pacific Tsunami Warning Center로 간다. 과학자의 전형으로 보이는 Kanoa Koyanagi 박사님이 나오셨다. 참으로 진지하고 성의 있는 대화를 나누었다. 쓰나미는 예측 가능하다. 단, 지진이 터진 뒤다. 태평양 연안의 경우 속보(bulletins)는 5~7분은 걸린단다. 그런데 정작 지진 예측이 어렵다. 이 말은 그 촌각 사이에 가까운 곳에서 직하형처럼 세게 터지면 피해를 온전히 막기 어렵다는 것이고 아울러 지금 기술로 과학자들이 밤마다 돌아가며 말뚝근무 서지만 아직까지는 빈틈이 많다는 이야기다.

무서운 이야기다. 조재현 배우를 닮은 일본계 과학자가 가장 걱정되는 곳으로 알류산 열도와 타이완을 얘기한다. 식은땀이 난다. 태평양을 감싸는 절대반지를 빼낸다는 말인가. 백두산과 후지산을 비롯한 가까운 곳만 아니라 역사시대의 발자취들이 눈앞을 흐른다. 이렇게 IVLP의 마지막은 가장 무겁고 비장한 곳에서 끝났다.

'Pacific Forum CSIS'의 홍성호 선생이 야마구찌 선생과 함께 찾아왔다. 어제 그리 서로 메일로 숨바꼭질 하다 오늘에야 본다. 그런데 일행은 나빼고 모두 와이키키 바닷가로 놀러갔으니‥ 여기 와서도 단 한 순간 풍광에 젖어들 틈이 없었다. 외려 저 가슴 저린 아름다움을 언제까지 간직할 수 있을까 걱정만 넘친다.

참한 젊은이들이다. 한국과 일본과 미국을 비롯한 인연 있는 모든 나라를 걱정하다 보니 어느새 어둑어둑하다. 그새 형 아우로 바뀐 홍성호와 야마구찌에게 정표로 나바호 화살촉 목걸이를 건네고 영어 잘 하는 둘은 Bar에서 검프 맥주잔 셋을 가져와 내 선물 목록을 두텁게 만든다. 야마구찌가 7월 부산에서 혼례를 올린다니 그때 다시 세게 뭉치기로 굳게 약속을 하고 아쉬운 발걸음을 뗀다. 다시 볼 때까지 아우들아 잘 지내거라. 미국에서의, 호놀룰루에서의 잠 못 이루는 밤이다.

IVLP 마지막 날, 스무 이틀에서 사흘, 2013년 3월30~31일 토~일요일>

[ See you later, USA. 나는 대한민국 외교사절이다! ]

모든 게 처음이 있으면 끝이 있을지니, 막막해 보이던 스무하루도 어느새 종점에 이르렀다. Ala Moana 호텔 코앞에 있는 듯 없는 듯 YMCA가 떡 허니 서 있다. 코리아글로브가 가야 할 길이다. 물론 흥사단이 먼저 가면 참으로 바람직할 텐데‥

알로하 인사가 귀에 가물거린다. 이모님 같은 앤 선생님과 끌어안고 헤어짐의 때를 나무랐다. 호놀룰루 공항까지 오는 짧은 틈에 미국의 온갖 인종과 네 철과 높새바람 하늬바람 마파람 된바람의 자리가 눈앞에서 질펀하게 푸닥거리를 펼친다. 하늘이 도우사 춥지도 덥지도 않게 맛을 보다 간다. 떠나려니 하와이가 찜통이 된다. 깍쟁이 누님 배 선생님의 섬섬옥수를 놓치고 마지막 도수체조를 한다.

호놀룰루 공항 살림이 어려운가보다. 면세점이라 뒤졌더만 시치미를 보니 눈이 나온다. 물 한 모금에 2.75달러. 섬에서 마실 물이 귀하다더니 참말이다. 다른 하늘마을에선 다 되는 와이파이도 손을 벌린다. 딴 데 마음 두지 말고 마지막 때를 가슴에 담으라는 위의 뜻일지니. 남 탓할 게 아니다. 가난한 나라 사람들에게 서울 밥값은 얼마나 비싼가. 그렇다고 한식에서 미원범벅, 설탕범벅, 고추장범벅이 빠졌던가. 밥맛을 지키는 밥집이 어디 찾기 쉽던가. 젊은 한식 요리사들이 청운의 꿈을 간직하던가. 한 끼에 10달러 넘는 한상차림과 5달러 아래의 품격 있는 간편식으로 나뉘어야 한다. 할 수 있냐 아니라 참말 글로벌코리아가 되기 위해 반드시 해야 한다. 한몽 관계의 걸림돌인 KAL의 바가지와 같은 손톱 밑의 가시들도, 찾으면 한바가지다.

2013년 3월30일 토요일 낮 12시30분, 서울 시각 31일 일요일 아침 7시30분. 드디어 KAL이 날아오른다. Good bye, See you later, America. 이제사 입에서 Excuse me 말이 튀어나오려니 때맞춰 이 땅을 떠난다. 부디 미국이 21세기 로마로 그 몫을 이어나가기를 간절히 바란다.

반갑다. 점심이다. 모두 비빔밥이다. 마음이 어디 가겠는가. 조금 허기가 가시니 아쉽다. 어찌 국적도 애매한 된장국을 스치로폴에 담아 내놓을 생각을 하나. 게다가 고추장은 어이 튜브인가. 밥 위에 짜면서 무슨 생각이 들겠는가. 스스로를 싸구려로 만드는 재주가 뛰어나다. 가장 한심한 건 킬러 앱을 빠뜨린 것이다. 무인에게 상무정신만 있으면 되나, 칼이 있어야지. 젓가락이 없다. 제정신이 아니다. 나라면 비빔밥 or 소고기 or 닭고기 말고 이리 묻겠다. 비빔밥인데 고명이 소고기와 닭고기와 해물과 특산 나물이 있다, 그리고 포크와 나무젓가락과 쇠 젓가락이 있다, 쇠 젓가락은 지구마을에서 코리안만 쓴다, 젓가락은 필요하면 사실 수 있다‥ 이렇게 말이다. 명심하라. 그대들은 그냥 장사꾼이 아니다. 하늘을 나는 대한민국 외교사절이다.

오늘 나는 대한민국의 품안에서 자라나서 미합중국의 부름을 받고, [한미동맹의 새로운 60년, 대체 불가능한 동맹]을 만드는 거룩한 사명을 내려 받은, 대한민국 외교사절로 거듭 났다. 새 하늘, 새 땅, 새 사람을 세우는 길에서 그 소명을 다할 것을 거룩하신 옛 어른들께 다짐하며 그리운 조국으로 돌아왔다. 이루어라. 통일 대한민국이여! 영원하라. 한미동맹이여!

덧붙임 1>

미국에서 지낸 스무 사흘 내내 코리아글로브를 소개한 영문 자료다.

그릇된 번역은, 모두 가방끈 짧고 배운 게 없는, 제 잘못이니 罰酒로 징치하시길!

아래를 사정없이 Click 하시길!

Corporation [KoreaGlobe]

www.KoreaGlobe.org

Would you like to know? [KoreaGlobe]

덧붙임 2>

다녀오고 아흐레 뒤 평가모임이 미 대사관에서 있었다. 모두 “벌써” 할 만큼 돌아오니 시간이 빛보다 빨리 흘러간 탓에 다들 어제 본 듯 만났다. 우리 챙긴다 애쓰신 김성식 박사님과 부문정관님에게 앨버커키의 활과 화살, 워싱턴 DC의 동판, 케네디 기념주화 등 정성만 담은 선물을 드린 뒤 여기 옮길 수 없는 꼼꼼한 평가를 짧고 굵게 나누었다. 그리고 손제민 총무가 워싱턴 발령 나기 앞서 반드시 서울이든 부산이든 뭉치자 다짐을 하고 헤어졌다.

염불보다 젯밥이다. 평가모임을 까맣게 잊은 서은숙 대장은 대신 뒤풀이는 결코 잊지 않고 서울로 올라와 몸살로 먼저 가신 김 박사님의 빈자리를 넘치게 채우셨다. 모두 밤을 잊고 子時가 이슥하도록 어울렸다. 끝없는 수다에 집에 돌아와서도 곡차 마신 느낌이 없다. 월급도 못 탄 이상민 행정관의 마음 씀에 고마움을 드린다. 아직 이름도 없지만 동일본의 3.11부터 안중근 장군의 3.26까지 아우른 우리 IVLP 무리는 앞으로도 진득히 만날 것이다. 아래에 조촐한 평가를 싣는다. (한자어 말투를 엄청 뜯어고쳤다)

< IVLP에 대한 느낌과 견줌 >

1. 갈 때와 올 때 달라진 느낌을 얼추 풀어보시길.

1) 막상 가보니 대륙과 바다를 아우른 나라임이 실감이 남.

다시 말해 지정학의 고뇌, 그 출발점이 다를 수밖에 없음.

2) 가치를 끊임없이 파고들어야 하는 나라- 세계가 모이는 용광로

공화당에서 동성결혼을 고민할 수밖에 없을지 누가 알았으랴

히잡을 둘러싼 논란이 과연 미국에도 나타나지 않는다 장담할 수 있나

3) 지구마을을 여섯 군사구역으로 나눠 움직이는 나라

너무 바빠 어쩌다 한번 코리아 걱정을 할 수밖에 없음을 인정.

코리아가 영국 / 이스라엘 / 일본 / 차이나 정도의 중요성을 얻으려면

무엇을 해야 하나? 내내 그 생각이 머리를 떠나지 않았다.

2. 깊이 파고들어 도움 된 바를 두루두루 말해보시길.

1) 워싱턴의 싱크탱크들 한 바퀴 돈 것임. 설사 큰 심포지엄 끝나고

패널들 따로따로 만난다 하더라도 이만큼 다채롭게 골고루 만날 수 있겠는가.

다른 도시 일정 줄이더라도 몇 군데 더 돌았으면, 미련이 남는다.

2) PACOM을 비롯한 군 관련 기관이다.

펜타곤이나 NASA(다른 곳으로 대체불가능)나 안보의 칼끝을 만났으면.

그 긴장감 없이 싱크탱크 만나고 의회 관련만 다닌다고

어떻게 한미관계의 미래를 그릴 수 있나.

3) 미국의 소수자 사회를 접한 점이다.

그게 미국의 장점이자 미국의 미래 설계에 핵심이 아니겠는가.

인디언은 매우 좋았지만 히스패닉이나 흑인이나 유대인 사회의 리더들도

만났으면 더 좋았을 것이다.

3. 찾아가니 좋았던 곳과 그 까닭

1) 워싱턴의 싱크탱크들-

쭉 돌아다니면서 코리아에 관한 관심사를 훑을 수 있는, 매우 값진 기회였음.

2) PACOM-

지구마을을 무대로 한 실존의 고뇌를 볼 수 있었다. 다만 單發이라 아쉬움.

3) Santa Ana Pueblo-

전직 추장을 통해 인디언의 오늘과 내일을 엿볼 수 있었다.

4) US-Korea Business Council-

서울에서 AMCHAM을 만나고 갔으면 더 좋았을 것이다.

5) 뉴멕시코 공화-민주 상원의원들과의 만남-

미국 의회주의의 속살을 살짝 들여다볼 수 있었다

6) 미니애폴리스-앨버커키 가정 방문-

미국의 바탕이 아닌가. 가정방문이 더 많았으면 함. 하릴없는 밤이 부지기수.

7) Pacific Forum CSIS- 거리낌 없는 얘기와 펠로우들과의 맥주 한잔

4. 더 나아지게 해줄 말은?

1) 스무 하루 내내 "이 분 때문에 다시 빚내어서라도 여기 와야겠다."

느낌 주는 분을 못 만났다. 결론은 사람이다.

그까지 미국민 세금으로 불렀으면 잊지 못할 단 한 사람을 엮어줘야 한다.

그래야 인연이 이어지고 친미파가 만들어지지 않겠나.

물론 한국도 전혀 못하는 바이지만. ㅜㅜ

2) 핵심은 워싱턴의 싱크탱크들이다.

바쁜 분들이라 깊이 있는 얘기가 쉽잖은 바를 인정하지만,

그까지 갔으니 좀 더 공을 들였으면.

왜 그 분들이 우리에게 날카로운 질문을 하지 않을까.

방문자들을 당황하게 하는, 정곡의 이야기를 나누고 싶다.

어렵다면 한두 곳이라도 더 진득하게 밑바닥까지 이야기 나눔도 좋을 것이다.

3) 혈맹으로서 그 고뇌를 나누고 싶었는데,

미국의 對중동 對China, 얘기를 나눌 기회가 한 번도 없었다.

주제도 그러한데, 백악관에서 청와대에 바라는 바와

IVLP에서 나누는 범주의 심각한 괴리를 느꼈다.

북한 이야기만 나누면 미국에 남는 게 적지 않은가.

4) 나라면… 저녁에도 빠지는 날 없이 미국민들과의 자리를 만들어 넣을 것이다.

"제발 우리끼리 있게 해줘요."

퀭한 눈으로 악 소리를 내면서도 서울 돌아가서는 베끼고 싶은 기획.

어차피 쉬는 주말에는, 힘들어서 쇼핑 나갈 엄두도 내기 쉽잖은 기획.

그럼 언제 그 도시들을 돌아다니느냐? 코리아는 후진국 아니다.

필요하면 지 돈 들고 와서 다니면 된다.

아니 그러면, 나중에 재정 더 어려워질 때

"잘 사는 코리아는 왜 부르느냐." 하면 뭐라 답할 것인가.

덧붙임 3>

미국에서 만난 이들이 얼추 이른 분 앞뒤로 되는 듯하다. 그 분들께 두 번째 메일 “보스턴 참사에 위로의 말씀 전합니다.” 보냈으면 한다. 콩글리쉬 예문은 아래와 같으니 모두 나보다 뛰어난 솜씨로 바꾸어 보내시길 바란다.

Hello.

Dear Mr 000.

Long time no see.

I was very surprised.

Boston is hall of Freedom and Independence.

Also is the stage of Dreams to marathoners.

(I enjoy the marathon.)

What the hell…

what crime did the kid commit?

Just the kid had been waiting for his father at the finish line.

Terrorism is a crime that can not be forgiven.

I would like to console the victims of Boston.

In addition, I hope Peace again to USA.

I pray that God bless to you and your friends and USA.

Good Luck.

Seok Kyu, Kim

Managing Director

www.KoreaGlobe.org

coreeall@naver.com

☎82-10-3245-1609

< IVLP 기행문 끝 >

읽느라 무지 고생 많이 하셨다.

USA와 인연을 맺었으니 이제 China와 한판 춤을 출 때다.

전략대화는~ 밥 먹듯이 늘 하는 놀이가 되어야 한다.

그를 못하는 그릇이라면 아예 나서지 말 일이다.

더군다나 코리아글로브 홈페이지가 시원챦아서

좋은 컴퓨터에서도 띄워보려면 애 잡수셨을 게다.

이제부터 옷깃을 푸셔라. 쌀쌀했던 워싱턴과

눈과 얼음의 미니애폴리스를 떠나 반건조 고산지대 앨버커키와

알로하의 나라 호놀룰루로 여러분을 모시겠다.

3월20일부터 3월 마지막 날까지 열이틀, IVLP 기행문 後篇, 오라이~

IVLP 열두 날 2013년 3월20일 수요일>

미니애폴리스와 아쉽게 헤어진다. 따뜻한 남쪽나라 뉴멕시코 앨버커키로 간다. IVLP가 절묘하다. 봄 여름 가을 겨울, 청교도 이민자들 멕시칸 하와이안의 땅을 골고루 돈다. 공항에서 다시 도수체조를 하고 환승지 달라스로 가는 델타 비행기에 오른다. 대한항공과 다르다. 맥주 달랬더니 6달러란다. 말로만 듣던 오싹함이다. 한 시간 앞당겨져 오후 3시 반 앨버커키 공항에 내려 15인승 차로 갈아탔다. 봉사자 할매가 한눈에도 정이 넘치는 분이다. 헤어질 때 힘들겄다.

풍광이 완연히 다르다. 이젠 아우가 된 윤희웅이 미국이 팔꿈치를 꺾어 마련한 땅이라 ‘elbow 꺾기’ 앨버커키란다. 재치가 넘치는 꾀주머니다. 여기는 5천 피트, 산타페는 7천 피트란다. 유카탄 반도도 이렇겠다. 연중 해가 내려쬐는 반건조 고산지대다. 쿠엔틴 타란티노의 '황혼에서 새벽까지'가 떠오른다. 숙소부터 딱 그 모텔이다. 자. 이제부터 멕시칸에서 유카탄까지! 땅이 넓어 모든 게 큼직큼직 자리 잡았다. 날씨나 높이나 그림이나 태백을 닮았다. 인디언들의 거룩한 샌디아 마운틴, 스페인말로 수박의 산을 바라보니 마음이 느긋해진다. 내일 저녁 올라가는데 바람 세게 불면 어렵단다. 이곳에도 계시는 거룩한 님들께서 굽어 살피소서.

쇼핑의 극락이다. 밤 이슥하도록 온데를 돌아다닌다. 다들 의아해한다. 미니애폴리스에서도 아메리칸 몰과 농구경기장에는 사람들의 물결이 넘실댔지만 도심의 백화점과 널려있는 몰에서는 좀체 "Excuse me." 할 일이 없었다. 앨버커키도 마찬가지다. 저러다 통째 Clearance 팻말 내걸고 문 닫지 않을까 큰물 건너온 나그네들이 조바심 내며 걱정한다. 그만큼 세 해 앞서 실물경제를 덮쳤던 금융 쓰나미의 자취는 넓고 불황의 그늘은 깊었다. 싸게 사면서도 마음이 편하지 않다. (잊지 말자. 수잔 할매가 다시 오면 가족까지 한 주일 숙박 책임지시겠다 말씀하셨다. 그래서 우리 모두 레시피 한 건씩 올리지 않았나. 그런데… 비행기 값은 어디서 구하나 ㅜㅜ)

IVLP 열세 날 2013년 3월21일 목요일>

66번 국도, 국제로를 달린다. 미시시피 주 다음으로 어려운 뉴멕시코 주에선 지금껏 끼리끼리 장사에 익숙했는데 최초 히스패닉 여성주지사가 손보고 있단다. 뜻을 이루길 빈다. 이곳에는 인디아 사람들도 있다는데 그들이 자신들로 오인되어 질곡의 반 천년을 지낸 또 다른 인디안을 보면 무슨 말을 나눌까 자못 궁금해진다.

SRIC(Southwest Research and Information Center) www.sric.org 폴 로빈슨 선생을 만난다. 나갈 때쯤 만난 설립자 돈 행콕 선생과 한 세대만치 동고동락하며 늘그막에 함께 들어선 그림이 아름답다. SRIC에선 에너지의 미래 즉, 재생에너지의 비중을 늘리고 에너지 수급을 지역화 함에 힘을 쏟고 있다. 그 첫 건널목은 핵이다. 핵은 무기든 폐기물이든 묻을 곳이 없다. 좌우를 넘어서서, 당장 먹기엔 곶감이 달지만, 결국 감가상각과 폐기 비용을 생각하면 핵은 결코 싼 에너지가 아니다.

로스알라모스는 아름다운 곳이지만 아직도 땅 밑 물은 방사능을 띄고 있다. 하여 고장의 인상을 바꾸려는 지역민들은 역사의 전환점을 느껴보려는 나그네들의 찾아옴을 바라지 않는다고 한다. 남 얘기할 때가 아니다. 열도의 지진대와 대륙의 단층대 그리고 그 위에 들어선 원전의 포위망에 코리아는 싸여있기에 동아시아의 에너지 안보는 정부 못쟎게 민간 차원의 협력에 힘써 국경을 넘어선 여론을 이끌어야 할 터이다.

마이니찌가 보도하길, 몽골은 지지난해 1천억 달러 크기의 핵폐기물 수입을 꾀했다. 오죽 했으면 그리 죽음의 거래를 생각했겠는가. 고상하게 역사문화를 말하지 않아도 황사만 생각해보라. 몽골의 그 고뇌를 한국에서 미리 함께 했어야 한다. 차이나도 마찬가지다. 한중관계를 생각하면 사후약방문이 아니라 그들이 고민을 털어놓을 수 있는 이웃이 되어야 하지 않겠나. 피로써 맺어진 한미동맹은 말해 무삼하랴.

한국은 질서 있는 핵의 출구전략이 절실하다. 기존 발전을 차츰 줄여나가면서 대안을 만드는 과정이 함께, 서둘러 이뤄져야 할 것이다. 그를 위해서도 (아무리 짧아도) 엄청난 시간이 걸릴 과도기의 매듭을 지을 원자력협정에 관한 워싱턴의 전향적 접근이 반드시 있어야 한다. 재처리도 못하게 하고 가져가지도 않는다면 우리보고 어쩌라고? 북핵 도발의 몸서리를 스무 해나 겪으면서도 한국은 언제나 동맹과 비핵화의 스텝을 함께 맞추어왔다. 도대체 언제까지 워싱턴은 한국을 매력 없는 조강지처처럼 대할 것인가. 이러니 국제정치무대에서 한국이 워싱턴의 지렛대라는 말까지 나오게 되지 않는가. 한국은 이제 핵연료주기 완성에서 시작해 에너지자급주기 완성으로 나아가야 한다.

헤어지고 오후 만남으로 가면서 우라늄 매장량이 엄청난 라구나 광산을 지나게 된단다. 2마일 떨어진 주택가의 오염처리에 한 세대만큼의 날이 걸렸는데 다시 로비가 한창이란다. "더는 땅 파지 마라." 인디언들이 뭉치고 있단다. 뉴멕시코 주의 사람들은 백분율로 히스패닉 47, 원주민 12, 여러 겨레 10, 백인 30이다. 인디언들이 슬기롭게 길을 열기 바란다.

수잔 할매의 부모는 나바호 인디언들을 위해 평생을 사시고 선친은 그 곳에 묻히셨다. 하여 그 가족이 모두 나바호의 씨족인 레드리버 족에 들어가게 되었단다. 영화 같은 실화다. 나바호의 이름은 드네 즉, 샤먼처럼 높이 솟은 사람들이란 뜻이다. 허나 스페인 정복자들을 워낙 괴롭혀서 흉노와 예맥의 한자처럼 도둑놈이란 저주의 뜻으로 나바호로 불려졌다. 인디언 보호구역 가운데 가장 큰데 3만여 평방 마일에 25만이 산다. 이제 이들이 그 이름을 되찾으려 한다. 부디 뜻을 이루시고 조상의 얼을 살리시길.

수잔 할매가 어릴 때 봤던, 70마일을 따라왔던 UFO 불빛을 말씀하신다. 로즈웰을 비롯한 뉴멕시코에서는 흔하댄다. 그 믿음을 따라 미국의 너른 한 켠이 차곡차곡 내 안에 쌓여간다. 커트랜드 공군기지 옆을 차가 달린다. 지난해 로스알라모스 80m 앞에까지 산불이 밀려와 산타페는 물론 엘버커키까지 소개령이 내렸단다. 멕시코 가까운 로즈웰까지 핵을 품고 사는 땅이다. 안타까운지고.

그렇다고 고소해 하지마라. 그 핵우산 덕택은 물론 누군가 가끔씩 악역을 해야만 하는 국제정치무대에서 미국이 없다면 누구를 욕할 것인가. 수준 낮은 반미는 미국보다 베네수엘라처럼 반미 하는 나라 국민들에게 재앙이다. 하려면, 욕하지 말고 앞에서 이끌어라.

가정폭력 피해자들을 돕는 Enlace Communitario에 간다. 열 해 동안 일꾼이 둘에서 서른으로 늘었단다. 지난해에만 8백여 사람이 찾아왔단다. 그만큼 가정폭력의 그늘이 짙은가보다. 라틴어 이민자들 안에서의 가정폭력을 근절하려, 상담과 법률구조에서부터 불법체류자 신분 취득까지 온갖 도움을 주고 있다.

가정폭력은 '힘의 기울기'가 커지면 생긴다. 그에 좌절과 자책까지 더하면 악순환이다. 눈에 띄는 제도는 비자다. 불법체류자라 할지라도 일단 미국 땅에 들어온 이상 '법의 보호' 아래 있어야 한다는 것이다. 범죄피해자는 U비자, 인신매매피해자는 T비자를 주며 서너 해의 여지를 두어 영주권자가 될 길도 터준다.

아직 이민자나 특히 이주노동자 사회 안에서의 온갖 범죄에 대해서는, 치안공급능력의 부족이나 당장 내국인에 대한 피해가 없다는 까닭으로 방치하는 경우가 종종 있는, 우리가 본받을 일이다. '들어온 사람'의 관리에서 '들어온 사람'을 한국인으로 모시는 적극의 개입으로 물줄기가 바뀌어야 하며 이는 백년대계의 하나로 자리 잡아야 할 것이다.

국립 핵박물관이다. 히로시마의 리틀보이와 나가사끼의 팻맨을 보는 마음이 편하지 않다. 일본은 언제까지, 느닷없이 억울히 핵 버섯구름 아래 죽어간 수십만을 욕되게 할 것인가. 지금도 집으로 돌아가지 못하는 30만의 후쿠시마 난민들은 어느 나라 사람들인가. 또한 아무리 주미대사관에서 바빠도, 여기 전시된 참상에 일본인 소녀는 있어도 3만 조선인의 죽음은 없다. 언제까지 마이클 혼다 의원 같은 우연에만 기댈 것인가.

일정이 끝나고 다시 쇼핑이다. 걸음 동티난다. 그래도 많이 배운다. 늘 마누라 따라다니며 시장의 견문을 넓힌다 했건만 이리 무식하구나. 게다가 환상의 조라 몸은 고단해도 마음은 느긋하다. 활달하고 마음 넓은 서은숙 대장, 꼼꼼하고 유쾌상쾌 윤희웅 아우, 사려 깊고 늘 챙기는 손제민 총무, 이모 같은 천사 선생님, 누님 같은 배 선생님까지‥ 오늘도 타향만리 이국의 밤하늘 아래 영락주막은 흥겹다.

IVLP 열네 날 2013년 3월22일 금요일>

앨버커키의 리처드 베리 시장을 만나는 날이다. 허나 공사다망하셔서 못 나오셨다. 아쉽다. 열이틀 앞서 돌아가신지 이른 다섯 해를 맞은 도산 어른을 닮으시면 좋을 것을. 대신 뉴멕시코 서른셋 카운티 가운데 Bernalillo 카운티의 Wayne 의원이 나오셨다. 마이클 케인을 닮은 미남 웨인은 카운티 다섯 Commissioner 가운데 한 분이다.

미국은 연방과 자치의 전통이 공존하며 어울리는 나라로, 자치를 상징함이 카운티다. 주마다 3권 분립이 다 다르듯 카운티도 마찬가지다. 버날리오에선 다섯 커미셔너가 마치 주식회사의 등기이사 같다. 그들이 행정책임자로 카운티의 매니저를 임명한다. 갑오년 웨인 의원의 재선과 서은숙 의원의 3선을 기원한다.

인디안 가게로 간다. 그리 찾아 헤매던 물건들이 예 다 몰려있다. 인디언의 정교한 은 목걸이와 갖가지 상징의 샌드페인팅과 의례용 북까지, 물건을 보니 마치 내가 인디언이 된 듯하다. 뒤이어 아리랑식당에 갔다. 모처럼 제대로 한식을 먹었다. 특히 쉬워 보이나 어려운 김밥 맛은 단연이다. 오늘 저녁밥은 내가 낸다. ^^

드디어 모두가 손꼽아 기다리던 푸에블로로 간다. Santa Ana Pueblo의 Joseph Pena 수석Staff를 만난다. 전임 추장이다. 추장이라 부르겠다. 리오그란데 강 따라 있는 Tamaya 부족의 지도자로서 그 말과 수천 년의 믿음을 지키며 부족의 안전과 일자리와 미래까지 돌보는 그의 어깨가 한없이 무거워 보였다.

타마야 족은 모두 1천 명 정도이며 3/4이 푸에블로 안에서 산다. 그들의 믿음은 그 먼 옛날 베링 해를 건너왔던 뿌리를 따라 메소포타미아 수메르의 엔키 신화의 구조와 가깝다. 땅 밑 세계에서 태어났으며 그 자식으로서 흰색 세계에 살고 있는 우리는 누리의 한가운데라는 믿음. 스스로 땅 밑에서부터 하늘까지 꿴다.

콜롬부스가 미국 땅에 발 디딜 때 4만이던 부족이 지금 536부족만이 명맥을 이어간다. 듣기만 해도 소름끼치고 참담하다. 남은 이들은 문전옥답을 다 뺏기고 황무지로 내몰려 연명해왔다. 푸에블로다. 이제 그들 입으로 뉴멕시코를 말한다. 1610년 첫 도시로 산타페가 세워진 뒤 학정에 시달리다 들불처럼 일어나 스페인 침략자들을 내쫓고 1821년 멕시코가 독립한다. 그러나 1846년 미국과의 전쟁 끝에 Hidalgo 조약으로 편입된다. 1934년 인디안 재건법이 통과되고 1948년 투표권이 주어지기 시작했으며 마침내 1981년 자치권을 찾게 된다. (물론 열아홉 부족만 그렇다. 확률 0.05%다.) 참으로 숙연할 정도로 파란만장하다.

그 자치의 상징이 지팡이다. 그 지팡이는 스페인에서 멕시코로 미국으로 이어지고 있으며, 주지사는 약속의 증표로 그 지팡이를 늘 갖고 다닌다. 타마야는 창조주 어머니 타미모로에서 이어지는 태양의 후예로서 ‘흰 옥수수’가 그 열매이다. 그를 기리고 잊지 않기 위해 여름에 열엿새 동안 축제를 연다. 우리가 태어난 땅 밑 세계에서 출발하여 태양까지 이르는 여정이다. 그에 더해 타마야를 뜻하는 다른 말, Santa Ana를 기리고 Rain Dance를 추는 축일을 따로 갖는다.

의회는 달마다 열리는데 씨족장 82인이 모이며 모두 사내다. 아낙은 공동체를 지키고 전통을 이어나가는 큰 몫을 맡는단다. 원로들의 걱정 끝에 1938년부터 카지노를 열었고, 지금 Blue Corn을 키우면서 바디샵도 운영하는데, 앞으로 와인을 만들 계획이다. 카지노는 하이야트 법인을 파트너로 하여 운영하며 사업체마다 이사회를 따로 두어 파트너십을 끌어올리고 있다. 위원회가 수익을 공동자산으로 관리한다. 과도기의 걱정은 건강이다. 직장생활을 하고 패스트푸드를 접하며 당뇨와 심장병이 는다. 이에 더해 장년층은 알콜 중독, 청년층은 마리화나 중독에 시달린다. 반드시 넘어서야 할 고비다.

추장에게서 앞서나가는 푸에블로의 자긍심이 엿보인다. 추장은 우리를 밖으로 길 안내하며 푸에블로 주요시설을 보여주고 야심작 리조트까지 이끈다. 집성촌 같은 공동체는 7만9천 에이커를 1706년 스페인서 되사들이며 이때 모든 걸 바쳤다. 그래도 인디언은 믿는다. "우린 땅의 자식. 땅만 되찾으면 어머니 대지의 도움으로 반드시 우리는 일어선다." 그러나 남서쪽 땅은 2백여 년 법정투쟁 중이란다. 조상의 거룩한 땅은 물론 곳곳에 ‘알 박기’다. 언젠가 돌아오려 그랬나? 모두가 집 두 채다. 티피 쓰는 유목계통 중서부와 달리 농경하는 여긴 집짓고 사는 데다 축제 Kiba 열엿새 동안 살 집이 또 거룩한 땅 안에 있다.

반건조 고산지대의 침식은 베어낸 듯 끝없이 반듯한, 저 활주로 같은, 높은 둔덕 Mesa를 남겼으며 계서 영고 동맹 무천과 같은 하늘제사를 지낸다. 스페인 아라곤도 메사와 똑같아 스페인 왕자가 “조상들이 잊지 못한다.” 했단다. 하야트 리조트는 추장의 집을 본떠 만들었다. “우린 가죽옷 입고 티피 사는 인디언이 아니다.” 높은 문명을 이어왔음을 보여주고 싶음이다. 추장은 리조트에 꿈을 담았다. 그 꿈만큼 추장도 때 되면 큰 몫을 할 것이다. 관상과 강단이 대단하다. 이제 인디오도 다시 설 때가 되긴 되었지.

바람 탓에 어제 못 올라간 거룩한 ‘수박의 산’ 샌디아 마운틴을 트램을 타고 기어이 오른다. (Sandia Peak Tramway) 다시 한 번 사진이 빛의 예술임을 실감한다. 사람이 하늘의 뜻을 새기지 않으면 무엇이 과연 거룩할까. 황량한 묏등에 영롱한 햇살이 비치니 비로소 마음이 이 땅에 머무른다.

IVLP 열다섯 날 2013년 3월23일 토요일>

아침부터 쇼를 했다. 사진 더미가 못내 무거워 스마트폰이 너무 힘들어하기에 옮겨주려 했더만 비즈니스센터의 컴퓨터는 우리 사무실보다 더하게 오지게 느렸다. 결국 끝도 못 맺었다. 아침을 가장 먼저 먹었지만 가장 늦게 나왔다. 가도 가도 황무지 사막이다. 문전옥답은 다 뺏기고 거들떠도 보쟎은 이곳에 인디언들은 다시 둥지를 튼 셈이다. 가끔 그 버려진 땅에서 돌기름(petroleum)이 솟기도 했다. 새옹지마다. 그래도 거룩한 하늘은 그 겨레가 계서 파묻히지 않도록 죽쟎을 만큼만 주셨다. 인디언들 스스로의 슬기와 땀과 눈으로 새날을 열어야 한다.

눈에 익숙하다 했더만 여덟 해 앞서 북경에서 탁록까지 몇 시간 달리며 질리도록 본 바로 그 황무지다. 즈믄 해를 몇 바퀴 돌도록 기다려온 탁록처럼 이 곳 또한 메사의 하늘 제단에서 바칠 비나리가 차마 이르지 못함이라. 메사가 붉은 떡시루다. 적봉을 예서 또 보누만. 단골(단군)과 추무(주몽)의 땅처럼 오래 된 마당에 물이 마른 호수 라구나 마을이 보인다. 스페인 사람들이 1689년 세운 교회가 칼바람을 외로이 맞고 있다. 땅이 메말라 1백 에이커(10만평)에 소 한 마리만 키울 수 있단다.

아카마의 스카이시티에 왔다. HAAKU 박물관 전시가 매우 훌륭하다. 워싱턴 인디언박물관보다 훨씬 뛰어난 미니멀리즘이다. 왜 이 연표와 컬렉션을 책자로 만들지 않는지 아쉬울 따름이다. 아카마 달동네다. 서걱서걱 모래를 씹으며 다닌다. 전기도 물도 없는 모계사회 달동네 스카이시티에 열 집, 쉰 사람이 산다. 천관이면 좋겠지만 영락없이 산지기다. 다른 이들은 13마일 떨어진 곳에서 산다.

聖 스티븐 성당이다. 10피트 두께 벽에는 인신매장의 신화가 있어 숱한 저항에도 멀쩡할 뿐더러 외려 아카마의 사당이자 묘지로 바뀌었다. 단군과 칸이 없는 곳에서 찰스 2세의 하사 그림은 기우제의 신통술이 되어 라구나와의 소송 끝에 겨우 되찾았고 가장 윗단의 일월성화와 벽의 옥수수 벽화는 껍데기만 교회지 완연한 산신각과 칠성각이다. 아니 원래 환웅전이겠지. 여기가 대웅전으로 바뀌지 않기를 빈다.

개종 않으면 오른손을 자르던 스페인 정복자 얘기가 나온다. 그 무렵 북인도에 해골 탑을 쌓던 무슬림의 저주가 겹친다. 2차 대전이 지나고 흑인민권운동의 흐름을 타며 간신히 참정권을 얻은 이들은 오바마 대통령과도 독대할 수 있다며 자랑 아닌 자랑을 한다. 타마야의 추장처럼 그대들은 고작 0.05%의 확률임을 잊지 말라. 미국이란 지구마을의 가운데에서 자치에 만족하지 말고 가장 앞서나가는 천년문명의 꿈을 다시 꾸란 말이다.

스마트폰으로 이 글을 쓰기 너무 힘들다. 앞에는 천지가 신단수와 함께 버티고 발 아래 강아지는 노니는데 모래폭풍은 눈을 뜰 수 없다. 돌아보는 값은 10달러, 1시간 반의 모래샤워가 끝났다. 마야는 메말라 떠났다지만 이들은 문전옥답 놔두고 이 바람 불고 먹을 것 없는 황무지에서 도기와 호떡을 구워 어떻게든 살려 발버둥 친다. 신비로운 게 아니라 마음이 짠하다. 먼지를 씹으며 이들의 일터 카지노의 뷔페로 점심 들러 간다.

저녁은 두 번째 Home Hospitality다. 미니애폴리스의 첫 만남은 한 가족이었지만 이번엔 대가족에 이웃까지 함께 했다. 우리를 챙기는 앨버커키의 자원봉사조직 CIV의 분들이 주축이다. 초청인 산드라 할머니부터 세 분 어른과 여러 부부와 여고생까지 모두 정이 넘친다. 이들이 만찬에 우리를 부름이 무슨 뜻인지 잘 알기에 최대한 마음 준비를 했다.

보통 만나면 북한 문제 몇 번 말하다 서로 사는 얘기하는 경우와 달리 이 분들은 일본과 차이나까지 상당히 폭이 넓다. 게다가 그저 호기심을 채우려는 게 아니라 참말 걱정하고 가슴 아파 하고 있다. 헤어짐이 아쉽다. 나이를 떠나 밤새서 벗하고픈 분들이다. 서울로 오면 모시겠다는 인사로 매듭짓는다. 참마음으로 빈다. 다들 만수무강하셔라.

IVLP 열여섯 날 2013년 3월24일 일요일>

아득히 보였던 스무하루가 어느덧 고개 다 넘어가고 딱 한 주일만 남았다. 코리안들은 바깥사람들과 잘 못 어울린다는 세평을 깨뜨리게 부활절 축하 메일이라도 보내드려야 하겠다. 그러나 너무 피곤하다. 이 곳 시각, 지금 새벽5시. 밤10시에 들어와 방에도 못 들어가고 아직도 호텔 비즈니스센터에 붙잡혀있다. 여섯 시간 넘도록 사진파일 3백장 압축을 못 끝내고 있다. 이에 비하면, 늘 구박하던 나무늘보, 우리 사무실 PC는 슈퍼컴퓨터다. 서울 가자마자 반드시 스마트폰 SD카드 사고야 만다. 9시 출발까지 날을 꼬박 새더라도 끝만 보면 좋겠다.

수잔 할매는 베이비샤워 준비하러 가시고 아들 히피 선생이 오셨다. 모자지간에 고생이 많으시다. 앨버커키에서 산타페까지 딱 한 시간이다. 1610년 세워진 미국에서 가장 오래된 집이다. 메이플라워 호보다 10년이 앞섰다. 산미구엘 성당을 들렀다가 푸에블로 저항의 자취를 보고 차에 오르다.

햇살 따뜻한 산타페 플라자에서 뜻 깊은 만남이 있었다. 유럽을 벗어나서 처음으로 지난 주 콘클라베에서 미주 출신 프란치스코 1세 교황이 참으로 소박한 모습으로 오셨다. 다음 주 부활절을 앞두고 그 가운데 주일인 오늘, 신심 깊은 이곳에서 세인트 팜데이 행진을 하고 미사를 올렸다. 다들 팜잎을 들고 경건히 그러나 즐거이 성사를 드린다. 모두에게 평화를!

조지아 오키프 박물관에 왔다. 백세까지 장수한 이 예술가는 지극히 솔직하고 담백하다. "화가는 용기를 가져야 한다." 극도의 미니멀리즘 위에 대자연에서 파묻혀 몸에 배어난 먹물로 붓을 놀린다. 워싱턴 국립미술관에서 알듯 말듯하던 미국의 그림이 예서 강렬하게 다가온다. (물론 자세히 묻지는 마라) 함께 나온 링컨과 다윈과 버지니아 울프, 여러 분들의 자취도 반갑다.

멕시칸식당 'the Burrito Go'에 갔다. 푸에블로 분위기다. 성모 마리아와 여러 정령 그리고 카우보이와 집짐승들까지 한자리를 차지하고 있다. 또 다른 힌두이면서 그보다 더 소박하고 더욱 효심이 깊다. 그 장점을 널리 지구화하는 더 큰 인디안이 되기를 간절히 빈다.

역사박물관부터 미술관과 갤러리 그리고 노점과 골목까지 짧은 시간에 나름 샅샅이 돈다. 진흙과 모래가 침례로 다시 태어난 어도비 건물이 둥글게 각이 져서 봐도 질리지 않는다. 듬성듬성 선듯하면서도 하늘과 땅과 거리가 곱게 어울리고 있다. 마무리는 나선형 계단으로 이름 높은 Loretto 성당이다. 신심이 깊은 이들에게 영광 있으라.

숙소 HomeWood Suites Hilton에 왔다. 그새 담뿍 정이 든 히피선생과 다들 뽀뽀로 아쉬운 작별을 한다. 이윽고 IVLP 공식살롱 영락주막에 오늘도 어김없이 다들 모여 자취생 음식으로 향수를 달랜다. 어느덧 석 주도 막바지다.

♡ 부활절 축하 메일 보냅시다 ♥

우리가 여기 온 열매 가운데 으뜸은 인맥 만들기 아니겠습니까. 미국에서 성탄절 다음의 축일이자 휴가가 부활절입니다. 명함 받은 이들 누구든 빼놓쟎고 '부활절 축하 메일' 보내봅시다. 나빼고 모두들 솰라솰라 좀 되니 나보다 나을 거요. 새벽에 머리 쥐어짜고 배 선생님 도움 받아 만든 문안이니 버리지 말고 각자 이름으로 살 더 붙여 보내보시길 바랍니다. (내캉 똑같으면 거시기 하잖여)

4346. 3.24 주모 永樂

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hello.

Dear Mr 000.

My name is Seok Kyu, Kim.

It was great to have met you on March 00

at a meeting arranged by the Department of State.

(IVLP- International Visitors Leadership Program)

I'd like to continue our precious relationship with you.

I will return to Korea on March 30.

Happy Easter.

Best wishes.

Seok Kyu, Kim

Managing Director

KoreaGlobe

coreeall@naver.com

☎82-10-3245-1609

* 이 메일 보내고 되받은 답신이 수십 통이다. 이제 딱 하나 답장했는데 그조차 틀린 이야기 실었다. ㅜㅜ 보스턴 참사 위로 메일 보낼 생각하니 식은땀이 난다. --;; 게다가 여럿 만난 분 가운데 한 분이 사진 보내달라면 이 분이 저 분 같고 저 분이 이 분 같아 당최 답이 나오지 않는다. 아이구 두야~

IVLP 열일곱 날 2013년 3월25일 월요일>

고맙게도 아침 댓바람에 뉴멕시코 주 상원의 공화, 민주 네 의원이 우리 숙소까지 찾아주셨다. 공화당의 마크 의원과 브랜트 의원, 민주당의 3선 피코 의원과 소토 의원이다. 역시 윤희웅 아우가 재치가 넘친다. 두 당이 나왔다고 보랏빛 넥타이를 맸다. 덕택에 부드러운 자리가 아예 미끄러지게 생겼다. 두 시간 넘는 만남이 짧다.

시민의원인 자신들의 처지부터 말한다. (임시회를 빼고) 두 달 회기와 예산안 처리를 위한 1월 일정 등 석 달을 출석하며 경상비 말고 나머지는 제 돈으로 일해야 한다. 자가용 운전은 기본. 의원은 하원 80인, 상원 40인이며 (네브라스카 주만 빼고 모두 양원제) 1200여 법안 가운데 3백여 법안을 통과시키며 70여 법안은 주지사가 거부권을 행사한다.

이 시스템은 촘촘한 여과지라 힘들기도 하지만 그만큼 최선의 법안을 만든다 자부한다. 대부분 초당의 사안이나 10% 정도는 논란인데 주지사 제안법안이 다수다. 워싱턴만큼 파당이 심하지 않지만 도농 간에 당 차이보다 더 큰 보이쟎는 막이 있다. 예산안은 하원에서부터 시작하며 상원은 인사청문회를 갖는다. 꼭 둘 사이가 편집자와 감수자 같다. 임기 2년의 하원은 모든 게 선거를 중심으로 돌아가는데 비해 상원은 전반을 보는 여지가 있다.

가난한 주라 시퀘스터 바람이 세다. 경기를 일으키고 싶으나 해법은 다르다. 공화당은 연방에의 의존을 줄이려 한다. 법인세도 줄이며 개인소득세를 늘리려 한다. 개인의 자유와 책임을 강조하는 건국정신에 맞다고 본다. 물론 민주당 견해는 대척점이다. 선거풍토도 꽤나 다르다. '돈도 개인의 표현이다. 제한할 수 없다' 연방대법원의 결정부터 때 되면 가가호호 방문하느라 바쁘다는 이야기까지, 격렬하기까지 한 한국의 선거가 좀 더 차분해지면 입과 돈을 걱정 없이 다 푸는 때도 올 것이다.

히스패닉과 원주민만 더해도 인구의 60%다. 그들의 대표성을 살리려 선거구 재조정 때마다 기울이는 노력이 돋보인다. 돌이 지난 KORUS FTA는 이곳의 제조업 기반이 영글지 않아서 의원들도 No Comment. 대신 코리안들을 많이 만났으면 좋겠단다. IVLP로 온 코리안들도 우리가 처음이란다.

국경지대다. 범죄집단은 (공산당도 마찬가지지만) '압도의 무력'과 '물샐 틈 없는 공론' 그리고 '국제공조로 퇴로 차단', 삼지창으로 단번에 뿌리를 뽑아야 한다. 그러쟎으면 그 암세포는 도리어 내성을 키우게 된다. 멕시코의 '마약과의 전쟁'이 그렇다. 지금도 해마다 1만 명을 보란 듯이 부관참시하고 있다. 뿐 만인가. 마약 값까지 올려놓았다. 뉴멕시코를 중심으로 캘리포니아와 아리조나까지 몸살을 앓고 있다. 국경은 연방이 관할하나 허술하다. 국경을 막을 수도 마냥 열 수도 없는 천부인권의 나라, 이민자들의 나라, 자유민주주의의 나라- 미국의 고뇌를 차이나와 러시아를 비롯한 많은 권위주의 나라에서 이해하는 날이 오기를 바란다.

코리아의 미래를 묻기에 딱 세 가지를 힘주어 말씀드렸다. 6.25 끝나고 김씨 왕조가 60년을 이어왔다. 이제 끝났다. 반드시 10년 안에 재통일된다. 선동의 말이 많지만, 통일비용이란 이사 값 또한 엄청 줄었다. 이북은 고민되는 닭갈비가 아니라 Big Boy 원폭으로 초토화되었기 때문이다. 기회의 땅 코리아와 함께 뉴멕시코가 미래를 열기 바란다 당부를 드린다.

덩달아 코리아글로브 소개도 업그레이드. 세 가지 힘을 쏟는다. 6.25 끝난 지 60주년, 북핵 씨름한 지 스무 해, 반드시 10년 안에 닥쳐올 대한민국의 재통일을 위해 좌우를 비롯해 공통분모를 넓히고 공동계획을 세우며 공공인재를 키움에 힘 쏟음이 그 처음이다. 아메리칸 드림의 이민자들이 미국을 만들었듯이 코리안 드림을 품고 한국을 찾은 아시안들과 '무지갯빛 통일 대한민국'을 만들고자 아시아네트워크에 힘 쏟음이 그 둘이다. 끝은, 그 둘을 감당할 수 있게 코리아글로브를 사랑방이자 복덕방이자 선비의 마당으로 바꾸는 일이다.

'Bernalillo County Clerk'에 간다. 뉴멕시코에서 가장 큰 선관위란다. Roman Montoya 부행정관과 여러 분들이 나오셨다. 정성이 돋보이고 더군다나 재치까지 넘치신다. 한국이 투표율이 더 높다며 부러워하시던데 글쎄‥ 등록유권자 데이터와 'Voting Machine'을 보니 그 정도의 투표율이 나오는 미국이 더 높다는 생각이 든다. 복잡해질 수밖에 없는 미국 민주주의의 역사가 있겠지만, 그보다 더 중요한 역사의 교훈이 있다. 모든 것이 너무 복잡해져 구성원이 자부심을 느낄 수 없을 때가 되면 순간에 헝클어지는 게 시스템이다. 부디 길을 여시길!

나그네에게 올드 타운은 산타페와 똑같이 아름다운 판박이다. 곧 세인트 팜데이 성사가 열릴 듯하다. 들르고 나니 노을이다. 더 이상 일행들이 시장조사할 데도 남지 않았나 보다. 인디언의 땅, 앨버커키의 마지막 밤도 저문다.

IVLP 열여덟 날 2013년 3월26일 화요일>

정든 앨버커키를 뒤로 하고 더 정든 수잔 할매와 헤어질 때 마음고운 꾀돌이 윤희웅 아우가 베이비샤워 애기신발을 건넨다. 다들 웃어도 마음 언저리는 애잔한데 그에 불을 지른다. 볼을 부비고 사진 찍고 난리가 아니다. 당연히~ 보고파라 보고파!

오늘은 슬프고도 마음을 다잡아야 하는 날이다. 세 해 앞서 천안함 테러로 마흔여섯 용사와 한주호 준위가 희생한 날이며 하필 그 날이 안중근 장군의 순국 1백주년이었다. 그리 보면 김정일은 반만년 거룩하신 뭇 조상들의 천벌을 받은 셈이다. 내게 하늘의 거룩한 어른들께서 부러 음덕을 나리셨나 보다. 앨버커키 높이는 5천 피트 1500m가 넘고 나흘 앞서 수박산에 올랐을 때는 1만 피트였다. 그럼에도 고산지대라 힘든지 만지 전혀 모르겠다. 물론 낮밤이 뒤바뀐 시차 적응도 다른 나라 얘기다. 이는 지난 1백년 지구마을의 한가운데인 미국을 제대로 익히고 나누며 찾아라 하심이다.

그 뜻을 이제사 겨우 깨쳤는데 어느덧 21박23일의 막바지에 이르렀다. 로스앤젤레스를 거쳐 하와이로 간다. 왜 이리 오래 걸리나, 서울까진 어찌 그리 머나 물으니 북극항로가 아닌 태평양 항로로 돌기 때문이란다. 가슴이 뛴다. 미국을 대서양 나라에서 태평양의 나라로 만든 열쇠가 하와이 아닌가. 겨레가 어둠에서 헤어나지 못했을 때, 하여 길잡이들조차 무릎을 꿇었을 때 (그를 민모 연구소가 어찌 헤아리랴) 하늘에 이끌려 일본 스스로 제 무덤을 판 곳도 하와이가 아닌가. 예서 하와이의 세 번째 길 즉, 한미동맹이 태평양을 함께 이끌어가는 새 역사의 씨앗을 만들고 싶다.

태양의 문, Sun Port 공항에 서다. 공항까지 어도비 양식으로 소박하면서도 꽤나 곱다. 세 번째 도수체조를 마치고 장난감 비행기에 올라 두 시간‥ LA다. 한 시간이 앞당겨진다. 국내선이라 그런가, 이쁘장한 American Airline과 델타의 비행기들이 머문 계류장이 멀리서 보니 서울의 무슨 버스 차고지 같다. 화장실을 가보니, 워싱턴이든 LA든 시골 구석이든, 한국이 지구마을 으뜸이란 게 실감이 난다. 싸는 곳과 쉬는 곳과 사랑방의 차이점은 크다. 18세기 최고의 화장실 문화는 청나라였다. 21세기는 한국. 때가 무르익었나.

여긴 살찐 사람이 많아서인지 국내선은 밥 때라도 조용하다. 그러나 우린 먹어야 산다. 국내선은 아시안 푸드 찾기 힘들어 걸어 나가 국제선에서 스시 푸드를 먹는다. 1백 분의 선물, 120만 어치를 사고 나니 주머니가 텅 비었다. 싸게 때울 거 없나 힐끗거리는데 모성애의 추렴으로 기갈을 채운다. 택스 더해 기본 10달러. 우린 버티지만 저개발국 사람들은 언감생심이겠다. 돈의 값이 곧 나라의 값이다. 위안화 국제화를 멀뚱멀뚱 쳐다볼 게 아니다. 종이돈에 계신 율곡 어른을 지구마을 사람들이 자주 본다 느낌을 주겠다는 지도자가 나올 때가 되었다.

LA에서 호놀룰루까지 여섯 시간을 날라 간다. 창밖을 내다보니 비행기가 거친 눈밭 위에 끝없이 떠있는 착각이 든다. 마실 거를 돈 달라 않아 다행이다. 레드와인을 병으로 통째 준다. 187ml 12.5% HACIENDA Merlot. 시계를 또 세 시간 앞당긴다. 여덟 시 도착이라는데 그새 간사히 몸에 붙은 뉴멕시코 시각은 자정. 서울보다 19시간 앞이니 여기 자정에 저녁밥 먹을 때다. 가자마자 아이들 목소리를 들어야겠다.

공식 일정 첫 날인 음력 1월 그믐, 동일본 三災 2주년의 날, 차 안에서 재채기를 하다 허리띠 목이 부러졌다. 이마에 DAUM이라 적혀있었다. 무슨 뜻일까. 모쪼록 탈이 없기를 늘 빌었다. 그런데 하와이 오자마자 또 무슨 가르침인지 몰라도 잇달아 일이 터진다. 비행기 내리기 앞서 새로 고친 예물시계 꼭지가 떨어지고 짐을 찾으니 레드와인 한 병이 깨어져 분홍빛 새 트렁크가 붉게 물들었다.

늦은 저녁 먹으러 가자는데 손사래다. 난리굿을 추스르지 않고 어딜 나가겠나. 씻고 빨고 한밤, 겨우 테두리를 잡으려니 일행이 저녁 먹으라며 꾸러미를 두고 간다. 눈이 커진다. 황후의 밥, 황후의 찬이다. 내 식성을 어찌 알고 맞춤음식을 장만했다. 시계꼭지는 시원한 배추김치에 들러붙었고 레드와인은 불타는 오징어볶음에 스며들었다. 그 밥과 찬이 넘어가는 목구멍으로 허리띠는 다시 세워졌다.

동일본부터 천안함까지 저를 깨우치던 채찍은 이렇게 일행들의 따뜻한 손길을 타고 제 갈 길로 돌아갔다. 고맙습니다. 한 눈 파는 눈 깜짝 할 사이에 10년 공부 도로아미타불 되는 그 길을 타고 넘으라고, 마침내는 한 눈 팜이 시시한 무등에 오르라고 가르쳐주시니 어이 용맹정진 하지 않겠습니까. 하와이의 밤이 참으로 서늘하다.

IVLP 열아홉 날 2013년 3월27일 수요일>

아침이 상쾌하다. 이리 시원할 때 일찍 일어나지 않으면 이글거리는 해 아래 어느 즈믄 해에 일을 하겠나. 그래도 눅눅하여 밤에 빤 양말이 아직도 울고 있다. 문명이 놀랍다. 역사시대가 열리고 늘 절해고도였던 곳이 이토록 북적거리는 사람바다가 되리라 누가 헤아렸겠나. 가벼이 홀로 아침을 든다. Summer Roll. 오이 상추 새우 등을 쌀 종이로 감싼, 길쭉한 막대를 손으로 들고 달큼한 장에 찍어먹는다. 세 덩이에 6800원. 미국에 음식이 지천이라 누가 말했나. 서울보다 더 비싸다. 서울도 미국처럼 되쟎게 '사회적 합의'를 할 때가 되었다.

아시안 계가 많은 이곳에 코리안은 일본 베트남 차이나 이어 4위란다. 길잡이가 베트남계 분이다. 아쉽다. 희한하다가 끝내 고마워진, 국무부의 이번 기획은, 워싱턴만 빼고 죄다 용광로, Multi Cultural이었다. 그렇다면 원래 하와이안이나 아니면 일본계 분이라도 붙였다면 더 그 뜻에 어울렸을 것이다. 어쨌든 반갑다. 새로운 인연이 기다려진다.

CSIS의 Pacific Forum이다. 코리안들은 필요할 때마다 만난단다. 그만큼 자주 본다는 자랑이다. 자리에 배석한 Fellow들이 잔뜩이다. 뿌리 깊은 집단이라 후원도 몰리는가보다. 미국의 고뇌를 들으러 왔건만 피할 수 없는 미끼에 또 걸린다. 평양정권 이야기다. 평양의 노이로제에 함께 시달려온 스무 해다. 살아남으려 발버둥치는 김정은은 세상의 관심을 끌기위해 죽어도 핵이다. 멈출 수 없는 폭주기관차는 엔진이 꺼져야 선다. 제 애비 때보다 실력도 떨어지고 안정감도 없다. 우남의 탄신일이자 안중근 장군 순국 1백주년에 맞춘 천안함 테러와 신의주 학생의거에 맞춘 연평도 도발을 보라. 그러나 김정은은 춘절에 사고를 쳤고 군부가 앞에서 깨춤을 춘다.

미국은 바쁘다. 그럼에도 만기친람 할 자세가 되어있고 그리 해오고 있다. 그러나 말만 듣고 걱정을 덜 수 없다. 달의 앞 얼굴은 곰보자국까지 읽지만 달의 뒤통수는 눈으로 못 보지 않는가. 해법 이전에 전략부터 같이 짜는 동맹이 되기를 바란다. 스무 해 앞서 갈루치는 폭주기관차에서 객차 몇만 떨어지면 절로 서는 줄 알았다. 평양정권의 본질은커녕 뿌리부터 남다른 아시아 공산당을 동유럽의 인간미가 있는 집단으로 본 소치다.

박대통령은 김정일과 나쁘지 않은 관계를 이어왔다. 그를 활용할 머리도 못 되고 오로지 긁어 부스럼 하는 평양정권은 엔진에 탈이 난 듯하다. 물론 안에서도 허니문은 사라졌다. G20☞ 핵안보정상회의☞ GCF에 이르기까지, 한국을 새우가 아닌 돌고래로, 글로벌리더로 끌어올린 이는 이대통령이다. 지구마을은 둘째 치고 나라 안에서 지나친 내홍을 피할 수 있다면 통일의 길로 곧장 들어설 수 있을 것이다.

한국 도시락 집이다. 다들 한 그릇씩 사서 이슬비를 맞으며 전혀 청승맞지 않게 먹는다. 맛은 좋지만 소금을 한 움큼 뿌렸나 침이 간수로 느껴진다. 살짝 비가 그친 거리를 달린다. 하와이인지 방콕 외곽도로인지 모르겠다. 앨버커키와 달리 국제화된 건지 하와이안 제 빛깔을 잃었는지 모르겠다. 손 총무가 만다린 말도 할 줄 안다. 기사가 한숨 던다.

Pacific Disaster Center로 간다. 태평양은 'Ring of Fire'다. PDC는 펜타곤과 USAID가 받침 하는데 지도를 보니 태평양을 미국의 바다로 보는 마음이 느껴진다. 그 제격이 하와이가 아닌가. 그러면 어떠랴. 국제사회에서 사자와 양이 함께 뒹굴 수 있다는 철부지의 생각이나 스탈린주의의 선동이 아니라면, 이 큰 바다를 더 잘 관리하고 덜 욕심 부릴 수 있는 나라가 어디에 있나. 차이나 공산당이나 구글이 그 반만 따라가면 이름 그대로 태평양이 될 것이다.

동일본의 경우처럼 모든 재앙은 2차 재해로 이어진다. 특히 한중일은 인구밀집지대이고 지구마을의 성장엔진임에도 공동 재난관리의 수준은 낮다. 재난관리의 리더십은 local이다. 한국의 몫이 크다. KIDA, 국방분석연구소, NIMA, Humanitarian Information Unit, National Initiative for Defence Study 비롯한 차이나의 기관들까지 코리아에서 누가 아우를 것인가?

아울렛에 간다. 새빠지게 돌아다녔지만 경기 일원의 아울렛보다 더 싸거나 더 곱다는 느낌을 받지 못했다. 일행들 덕분에 내내 미국 여행에서 시장조사는 톡톡히 하고 간다. 밤하늘을 보니 갈 날이 코앞이다. 손톱 달이 어느새 보름달로 바뀌어 우리 앞길을 재촉하고 있다.

IVLP 스무 날 2013년 3월28일 목요일>

이번 일정은 다 좋았지만 군사안보 (NASA까지 비롯해) 분야가 텅 비어있어 이래 가지고 무슨 한미동맹의 미래를 논하나 아쉬움이 컸었다. 그리 보면 오늘은 매우 중요한 날이다. USPACOM(United States Pacific Command) 가는 날이다. 삽상한 바람을 맞으며 올라가니 탁 트인 전망이 그야말로 절경이다. 사령부임을 실감함에 시간이 그리 오래 걸리지 않았다. 사진 못 찍는 것은 물론 모든 전자기기를 맡기고 들어간다. 어쨌든 드디어 Nimitz-MacArthur Command center Building이다.

무인들을 만나니 덮어놓고 반갑다. 왜냐하면 그들에게서 느껴지는 기운이 다르기 때문이다. 처지지 않고 탱탱하며 엉키지 않고 뚜렷하며 늘어지지 않고 굵다. 某 계급의 몇 무인들과 이야기를 나눈다. 할리우드에서 발리우드까지 챙기는 곳이다. 지정학의 살아있는 토론이 가능한 곳이다. 그러나 촌철살인으로 무언가 나누기에는 여건이 매우 불비하다. 언젠가 인연이 되면 다시 만나겠지. 무운을 빈다.

점심을 들고 막간에 미국인들도 그리 가고 싶어 하는 호놀룰루 바닷가에 들른다. 글쎄. 나야 여기보다 진주만을 제대로 뒤졌으면 좋겠지만 언젠가 또 때가 오겠지. APCSS(Asia Pacific Center for Security Studies)로 가서 김종완 박사님을 만났다. 한국 정부의 무신경에 일침을 쏘신다. 여기는 엄청 중요한 교육기관이라서 그만한 고급 국제사교무대도 없는데 온갖 나라에서 다 제 필요에 의해 골고루 보내지만 한국에서는 오로지 장교만 보낸단다. 국제감각 떨어지는 게 하루 이틀이 아니지만 앞으로는 더 이상 바보짓을 말아야 할 것이다. 이런 곳이 어디 한두 군데이겠나.

그러다 내가 말을 꺼냈다. 북핵은 애초부터 평양의 절대반지이며 정권 그 자체다. 오바마 정부 들어서면서부터 실은 한미동맹이 함께 햇볕을 포기한 거나 같다. 그때부터 치킨게임이 아닌가. 지금 김정은의 빈 수레는 그 밑천이 다 떨어졌음을 뜻한다. 앞으로는 통일을 현안으로 두고 동맹이 상황관리에 들어가야 한다. 그 믿음을 바탕으로 한국은 미국은 물론 북경과도 전략대화를 해야 한다. 통일 대한민국은 코리안을 위시한 모든 이웃 나라에게 축복이 되어야 한다.

일에 파묻힌 박사님은 서울 가기 전에 놀러오슈 이야기에 움찔 아쉬워하기만 하신다. 부디 내내 건강하시기를! 이제 하와이안 바비큐 잔치인 Luaua를 하러 Hale Koa 호텔로 간다. 파장 분위기다. IVLP도 거진 다 끝났으니 그럴 만하다. 게다가 가는 길과 가서까지 두 차례나 무지개를 보았다. 좋아 할 것 없다. 하늘이 이리 구경을 시켜주었으니 그 값을 치르려면 열심히 살아야제.

딱 디너쇼다. 무슨 말인지 모르겠지만 온갖 노래와 춤 그리고 재담과 묘기가 어우러지면서 갖은 음식이 들락날락거린다. 마지막은 사장이 직접 나와서 지나간 팝송을 미국식 뽕짝 메들리로 풀어가면서 MC도 하고 바쁘다. 글렌 에데이로스란 분인데 17살에 ‘Nothing's gonna change my love for you'를 날린 꽤 유명한 왕년의 가수란다. 어쨌거나 까막눈인 나는 분위기만 타면서 IVLP 동안 처음으로 관광의 분위기를 즐겼다. 하와이여. 앞으로도 모든 재앙에서 벗어나기를 부디 비노라.

IVLP 스무 하루 2013년 3월29일 금요일>

내일은 비행기 타고 이틀이자 하루 일정으로 고국으로 돌아간다. 스무하루인 오늘이 마지막인 셈이다. 아침은 어제 Luaua에서 챙겨온 여기 사과와 오렌지와 바나나로 때운다. 하와이에서 크기로는 넷째지만 80% 사람들이 모여 사는 곳이 Oahu다. 우리는 내내 그 남쪽 호놀룰루 가까이, 제주도 서귀포 중문 즈음만 다녔다. 그러다 오늘 드디어 '왕의 길'을 따라 서북으로 올라간다. 와이미아 밸리다.

오하우에 와서 제대로 박물관도 가보지 못했다. 그래서 잘라 말하기는 어렵지만 유서 깊은 이곳은 원시림도 아니고 그렇다고 제대로 다듬어지지도 않은 어정쩡함으로, 지금은 그저 관광지로 남아있다. 그를 넘어서려면 위쪽의 거룩한 땅이 제대로 살아나야 하는데 그 가까이 가 봐도 제단이라 할 만한 신성을 살린 곳이 드러나지 않고 고작 암자 수준이다. 게다가 몇 해 앞서 지진과 홍수의 후유증에서 아직도 다 아물지 못한 모양이다. 어여 하와이안들의 역사문화가 오롯이 살아나기만을 빌 뿐이다.

점심을 들고 Pacific Tsunami Warning Center로 간다. 과학자의 전형으로 보이는 Kanoa Koyanagi 박사님이 나오셨다. 참으로 진지하고 성의 있는 대화를 나누었다. 쓰나미는 예측 가능하다. 단, 지진이 터진 뒤다. 태평양 연안의 경우 속보(bulletins)는 5~7분은 걸린단다. 그런데 정작 지진 예측이 어렵다. 이 말은 그 촌각 사이에 가까운 곳에서 직하형처럼 세게 터지면 피해를 온전히 막기 어렵다는 것이고 아울러 지금 기술로 과학자들이 밤마다 돌아가며 말뚝근무 서지만 아직까지는 빈틈이 많다는 이야기다.

무서운 이야기다. 조재현 배우를 닮은 일본계 과학자가 가장 걱정되는 곳으로 알류산 열도와 타이완을 얘기한다. 식은땀이 난다. 태평양을 감싸는 절대반지를 빼낸다는 말인가. 백두산과 후지산을 비롯한 가까운 곳만 아니라 역사시대의 발자취들이 눈앞을 흐른다. 이렇게 IVLP의 마지막은 가장 무겁고 비장한 곳에서 끝났다.

'Pacific Forum CSIS'의 홍성호 선생이 야마구찌 선생과 함께 찾아왔다. 어제 그리 서로 메일로 숨바꼭질 하다 오늘에야 본다. 그런데 일행은 나빼고 모두 와이키키 바닷가로 놀러갔으니‥ 여기 와서도 단 한 순간 풍광에 젖어들 틈이 없었다. 외려 저 가슴 저린 아름다움을 언제까지 간직할 수 있을까 걱정만 넘친다.

참한 젊은이들이다. 한국과 일본과 미국을 비롯한 인연 있는 모든 나라를 걱정하다 보니 어느새 어둑어둑하다. 그새 형 아우로 바뀐 홍성호와 야마구찌에게 정표로 나바호 화살촉 목걸이를 건네고 영어 잘 하는 둘은 Bar에서 검프 맥주잔 셋을 가져와 내 선물 목록을 두텁게 만든다. 야마구찌가 7월 부산에서 혼례를 올린다니 그때 다시 세게 뭉치기로 굳게 약속을 하고 아쉬운 발걸음을 뗀다. 다시 볼 때까지 아우들아 잘 지내거라. 미국에서의, 호놀룰루에서의 잠 못 이루는 밤이다.

IVLP 마지막 날, 스무 이틀에서 사흘, 2013년 3월30~31일 토~일요일>

모든 게 처음이 있으면 끝이 있을지니, 막막해 보이던 스무하루도 어느새 종점에 이르렀다. Ala Moana 호텔 코앞에 있는 듯 없는 듯 YMCA가 떡 허니 서 있다. 코리아글로브가 가야 할 길이다. 물론 흥사단이 먼저 가면 참으로 바람직할 텐데‥

알로하 인사가 귀에 가물거린다. 이모님 같은 앤 선생님과 끌어안고 헤어짐의 때를 나무랐다. 호놀룰루 공항까지 오는 짧은 틈에 미국의 온갖 인종과 네 철과 높새바람 하늬바람 마파람 된바람의 자리가 눈앞에서 질펀하게 푸닥거리를 펼친다. 하늘이 도우사 춥지도 덥지도 않게 맛을 보다 간다. 떠나려니 하와이가 찜통이 된다. 깍쟁이 누님 배 선생님의 섬섬옥수를 놓치고 마지막 도수체조를 한다.

호놀룰루 공항 살림이 어려운가보다. 면세점이라 뒤졌더만 시치미를 보니 눈이 나온다. 물 한 모금에 2.75달러. 섬에서 마실 물이 귀하다더니 참말이다. 다른 하늘마을에선 다 되는 와이파이도 손을 벌린다. 딴 데 마음 두지 말고 마지막 때를 가슴에 담으라는 위의 뜻일지니. 남 탓할 게 아니다. 가난한 나라 사람들에게 서울 밥값은 얼마나 비싼가. 그렇다고 한식에서 미원범벅, 설탕범벅, 고추장범벅이 빠졌던가. 밥맛을 지키는 밥집이 어디 찾기 쉽던가. 젊은 한식 요리사들이 청운의 꿈을 간직하던가. 한 끼에 10달러 넘는 한상차림과 5달러 아래의 품격 있는 간편식으로 나뉘어야 한다. 할 수 있냐 아니라 참말 글로벌코리아가 되기 위해 반드시 해야 한다. 한몽 관계의 걸림돌인 KAL의 바가지와 같은 손톱 밑의 가시들도, 찾으면 한바가지다.

2013년 3월30일 토요일 낮 12시30분, 서울 시각 31일 일요일 아침 7시30분. 드디어 KAL이 날아오른다. Good bye, See you later, America. 이제사 입에서 Excuse me 말이 튀어나오려니 때맞춰 이 땅을 떠난다. 부디 미국이 21세기 로마로 그 몫을 이어나가기를 간절히 바란다.

반갑다. 점심이다. 모두 비빔밥이다. 마음이 어디 가겠는가. 조금 허기가 가시니 아쉽다. 어찌 국적도 애매한 된장국을 스치로폴에 담아 내놓을 생각을 하나. 게다가 고추장은 어이 튜브인가. 밥 위에 짜면서 무슨 생각이 들겠는가. 스스로를 싸구려로 만드는 재주가 뛰어나다. 가장 한심한 건 킬러 앱을 빠뜨린 것이다. 무인에게 상무정신만 있으면 되나, 칼이 있어야지. 젓가락이 없다. 제정신이 아니다. 나라면 비빔밥 or 소고기 or 닭고기 말고 이리 묻겠다. 비빔밥인데 고명이 소고기와 닭고기와 해물과 특산 나물이 있다, 그리고 포크와 나무젓가락과 쇠 젓가락이 있다, 쇠 젓가락은 지구마을에서 코리안만 쓴다, 젓가락은 필요하면 사실 수 있다‥ 이렇게 말이다. 명심하라. 그대들은 그냥 장사꾼이 아니다. 하늘을 나는 대한민국 외교사절이다.

오늘 나는 대한민국의 품안에서 자라나서 미합중국의 부름을 받고, [한미동맹의 새로운 60년, 대체 불가능한 동맹]을 만드는 거룩한 사명을 내려 받은, 대한민국 외교사절로 거듭 났다. 새 하늘, 새 땅, 새 사람을 세우는 길에서 그 소명을 다할 것을 거룩하신 옛 어른들께 다짐하며 그리운 조국으로 돌아왔다. 이루어라. 통일 대한민국이여! 영원하라. 한미동맹이여!

덧붙임 1>

미국에서 지낸 스무 사흘 내내 코리아글로브를 소개한 영문 자료다.

그릇된 번역은, 모두 가방끈 짧고 배운 게 없는, 제 잘못이니 罰酒로 징치하시길!

아래를 사정없이 Click 하시길!

www.KoreaGlobe.org

Would you like to know? [KoreaGlobe]

덧붙임 2>

다녀오고 아흐레 뒤 평가모임이 미 대사관에서 있었다. 모두 “벌써” 할 만큼 돌아오니 시간이 빛보다 빨리 흘러간 탓에 다들 어제 본 듯 만났다. 우리 챙긴다 애쓰신 김성식 박사님과 부문정관님에게 앨버커키의 활과 화살, 워싱턴 DC의 동판, 케네디 기념주화 등 정성만 담은 선물을 드린 뒤 여기 옮길 수 없는 꼼꼼한 평가를 짧고 굵게 나누었다. 그리고 손제민 총무가 워싱턴 발령 나기 앞서 반드시 서울이든 부산이든 뭉치자 다짐을 하고 헤어졌다.

염불보다 젯밥이다. 평가모임을 까맣게 잊은 서은숙 대장은 대신 뒤풀이는 결코 잊지 않고 서울로 올라와 몸살로 먼저 가신 김 박사님의 빈자리를 넘치게 채우셨다. 모두 밤을 잊고 子時가 이슥하도록 어울렸다. 끝없는 수다에 집에 돌아와서도 곡차 마신 느낌이 없다. 월급도 못 탄 이상민 행정관의 마음 씀에 고마움을 드린다. 아직 이름도 없지만 동일본의 3.11부터 안중근 장군의 3.26까지 아우른 우리 IVLP 무리는 앞으로도 진득히 만날 것이다. 아래에 조촐한 평가를 싣는다. (한자어 말투를 엄청 뜯어고쳤다)

1. 갈 때와 올 때 달라진 느낌을 얼추 풀어보시길.

1) 막상 가보니 대륙과 바다를 아우른 나라임이 실감이 남.

다시 말해 지정학의 고뇌, 그 출발점이 다를 수밖에 없음.

2) 가치를 끊임없이 파고들어야 하는 나라- 세계가 모이는 용광로

공화당에서 동성결혼을 고민할 수밖에 없을지 누가 알았으랴

히잡을 둘러싼 논란이 과연 미국에도 나타나지 않는다 장담할 수 있나

3) 지구마을을 여섯 군사구역으로 나눠 움직이는 나라

너무 바빠 어쩌다 한번 코리아 걱정을 할 수밖에 없음을 인정.

코리아가 영국 / 이스라엘 / 일본 / 차이나 정도의 중요성을 얻으려면

무엇을 해야 하나? 내내 그 생각이 머리를 떠나지 않았다.

2. 깊이 파고들어 도움 된 바를 두루두루 말해보시길.

1) 워싱턴의 싱크탱크들 한 바퀴 돈 것임. 설사 큰 심포지엄 끝나고

패널들 따로따로 만난다 하더라도 이만큼 다채롭게 골고루 만날 수 있겠는가.

다른 도시 일정 줄이더라도 몇 군데 더 돌았으면, 미련이 남는다.

2) PACOM을 비롯한 군 관련 기관이다.

펜타곤이나 NASA(다른 곳으로 대체불가능)나 안보의 칼끝을 만났으면.

그 긴장감 없이 싱크탱크 만나고 의회 관련만 다닌다고

어떻게 한미관계의 미래를 그릴 수 있나.

3) 미국의 소수자 사회를 접한 점이다.

그게 미국의 장점이자 미국의 미래 설계에 핵심이 아니겠는가.

인디언은 매우 좋았지만 히스패닉이나 흑인이나 유대인 사회의 리더들도

만났으면 더 좋았을 것이다.

3. 찾아가니 좋았던 곳과 그 까닭

1) 워싱턴의 싱크탱크들-

쭉 돌아다니면서 코리아에 관한 관심사를 훑을 수 있는, 매우 값진 기회였음.

2) PACOM-

지구마을을 무대로 한 실존의 고뇌를 볼 수 있었다. 다만 單發이라 아쉬움.

3) Santa Ana Pueblo-

전직 추장을 통해 인디언의 오늘과 내일을 엿볼 수 있었다.

4) US-Korea Business Council-

서울에서 AMCHAM을 만나고 갔으면 더 좋았을 것이다.

5) 뉴멕시코 공화-민주 상원의원들과의 만남-

미국 의회주의의 속살을 살짝 들여다볼 수 있었다

6) 미니애폴리스-앨버커키 가정 방문-

미국의 바탕이 아닌가. 가정방문이 더 많았으면 함. 하릴없는 밤이 부지기수.

7) Pacific Forum CSIS- 거리낌 없는 얘기와 펠로우들과의 맥주 한잔

4. 더 나아지게 해줄 말은?

1) 스무 하루 내내 "이 분 때문에 다시 빚내어서라도 여기 와야겠다."

느낌 주는 분을 못 만났다. 결론은 사람이다.

그까지 미국민 세금으로 불렀으면 잊지 못할 단 한 사람을 엮어줘야 한다.

그래야 인연이 이어지고 친미파가 만들어지지 않겠나.

물론 한국도 전혀 못하는 바이지만. ㅜㅜ

2) 핵심은 워싱턴의 싱크탱크들이다.

바쁜 분들이라 깊이 있는 얘기가 쉽잖은 바를 인정하지만,

그까지 갔으니 좀 더 공을 들였으면.

왜 그 분들이 우리에게 날카로운 질문을 하지 않을까.

방문자들을 당황하게 하는, 정곡의 이야기를 나누고 싶다.

어렵다면 한두 곳이라도 더 진득하게 밑바닥까지 이야기 나눔도 좋을 것이다.

3) 혈맹으로서 그 고뇌를 나누고 싶었는데,

미국의 對중동 對China, 얘기를 나눌 기회가 한 번도 없었다.

주제도 그러한데, 백악관에서 청와대에 바라는 바와

IVLP에서 나누는 범주의 심각한 괴리를 느꼈다.

북한 이야기만 나누면 미국에 남는 게 적지 않은가.

4) 나라면… 저녁에도 빠지는 날 없이 미국민들과의 자리를 만들어 넣을 것이다.

"제발 우리끼리 있게 해줘요."

퀭한 눈으로 악 소리를 내면서도 서울 돌아가서는 베끼고 싶은 기획.

어차피 쉬는 주말에는, 힘들어서 쇼핑 나갈 엄두도 내기 쉽잖은 기획.

그럼 언제 그 도시들을 돌아다니느냐? 코리아는 후진국 아니다.

필요하면 지 돈 들고 와서 다니면 된다.

아니 그러면, 나중에 재정 더 어려워질 때

"잘 사는 코리아는 왜 부르느냐." 하면 뭐라 답할 것인가.

덧붙임 3>

미국에서 만난 이들이 얼추 이른 분 앞뒤로 되는 듯하다. 그 분들께 두 번째 메일 “보스턴 참사에 위로의 말씀 전합니다.” 보냈으면 한다. 콩글리쉬 예문은 아래와 같으니 모두 나보다 뛰어난 솜씨로 바꾸어 보내시길 바란다.

Hello.

Dear Mr 000.

Long time no see.

I was very surprised.

Boston is hall of Freedom and Independence.

Also is the stage of Dreams to marathoners.

(I enjoy the marathon.)

What the hell…

what crime did the kid commit?

Just the kid had been waiting for his father at the finish line.

Terrorism is a crime that can not be forgiven.

I would like to console the victims of Boston.

In addition, I hope Peace again to USA.

I pray that God bless to you and your friends and USA.

Good Luck.

Seok Kyu, Kim

Managing Director

www.KoreaGlobe.org

coreeall@naver.com

☎82-10-3245-1609

읽느라 무지 고생 많이 하셨다.

USA와 인연을 맺었으니 이제 China와 한판 춤을 출 때다.

전략대화는~ 밥 먹듯이 늘 하는 놀이가 되어야 한다.

그를 못하는 그릇이라면 아예 나서지 말 일이다.